第208週

2021/10/8

『言いかえ図鑑』

大野萌子著 サンマーク出版

メール、チャット、会話、全てのコミュニケーション機会で感謝を伝え、肯定表現を使うようにしています。これによって人と「つながる力」が伸び、周囲の方々との関係性が格段に良くなっていったと感じます。今回「つながる力」を更に磨きたいと思い、手に取りました。

本書を読み「好かれるコミュニケーション」について、自分で3つにフレ―ワーク化しました。「常に肯定、常に具体、常に想像」です。

1.常に肯定

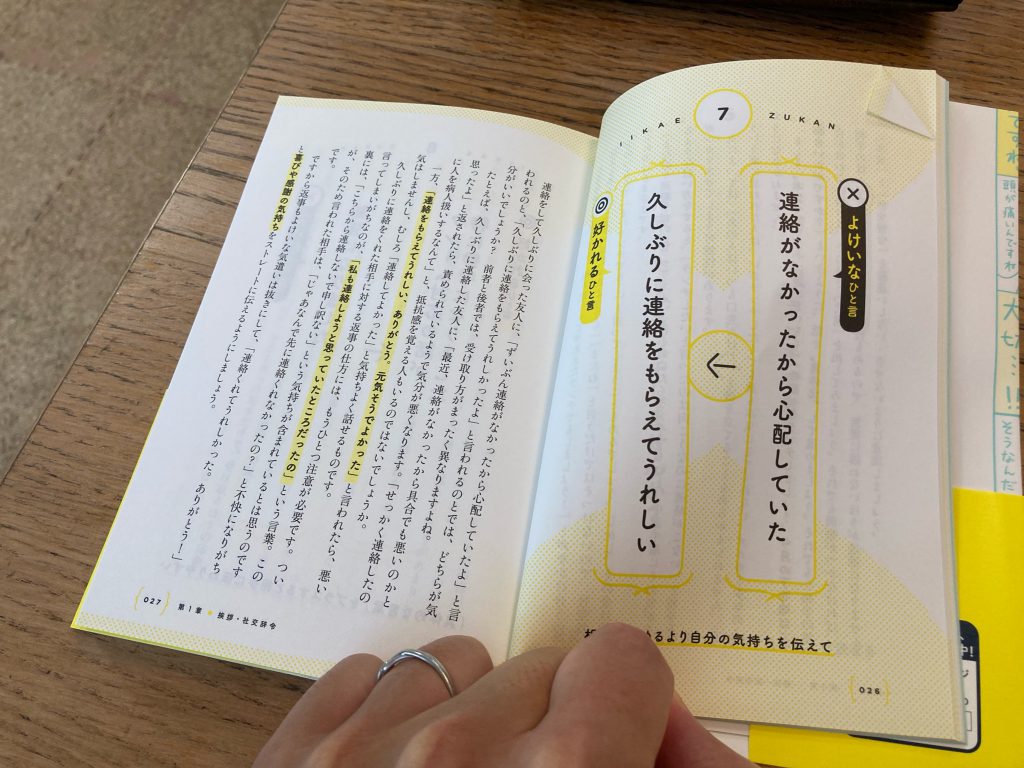

「連絡がなかったら心配していた」

→「久しぶりに連絡をもらえてうれしい」

「あ、ドアを閉めないでください」

→「ドアを開けておいていただけますか」

「今月は忙しいから会えない」

→「来月は時間があるから会えるよ」

「会話の基本は肯定系です。」と著者が言っていますが、深く共感します。会話をはじめメールやチャット、全てのコミュニケーションから否定を排除し、肯定でコミュニケーションを行うと人間関係は驚くほどよくなっていきます。

2.常に具体

「ちょっといいですか?」

→「10分ほどお時間ありますか?」

「何でもきいて」

→「〇〇でわからないことがあれば聞いてください」

「さすがだね」

→「〇〇がよかった、さすがだね」

具体的だと相手が分かりやすいです。「ありがとうございました」という御礼の言葉も、具体的に何について感謝しているのか伝えるようにしています。

3.常に想像

「なんとかなるよ。」

→「どうすればよいか一緒に考えよう」

「大変な思いをさせて申し訳ありません」

→「混乱させてしまい、申し訳ございません」

「お詫びの場面など、相手がもっとも訴えたいことをきちんと捉える」と著者が言っていましたが、そのために相手の状況や心情を想像するようにしています。そうすると「分かってくれている」もしくは想像が外れていても「分かろうとしてくれている」ことが伝わり、つながりが強くなる気がします。

「つながる力」に天井はありません。フレームワーク化=教訓化ができたので実践・内省・学びで磨いています。

(819字)