第85週

2019/3/16

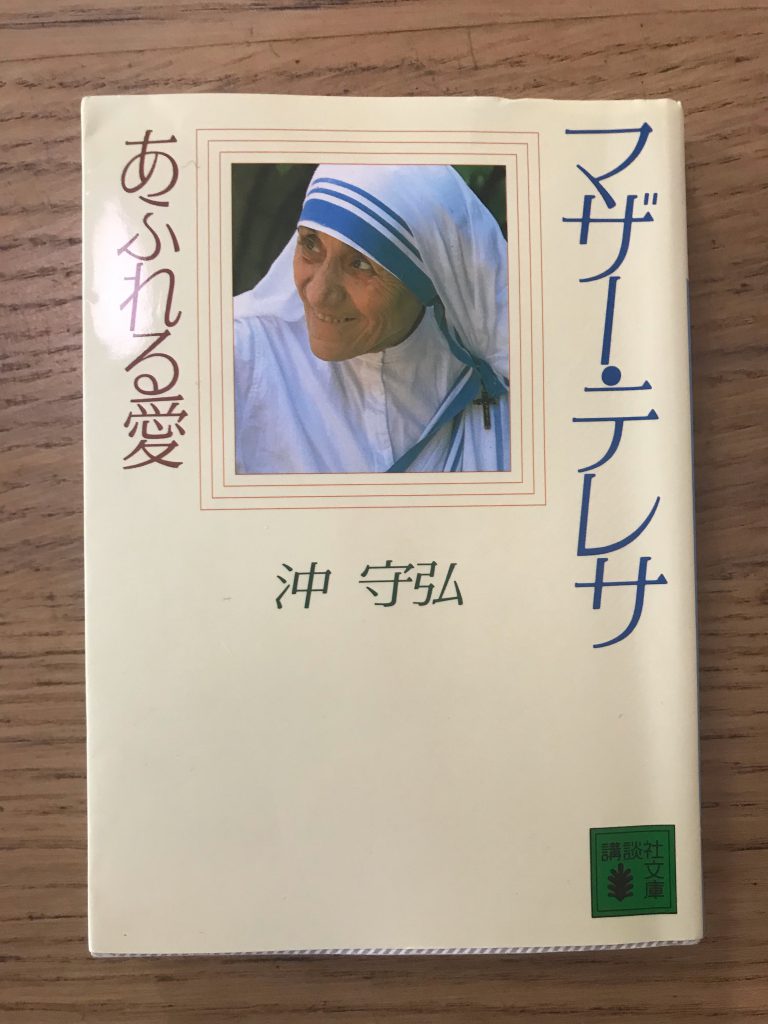

『マザー・テレサ あふれる愛』

沖 守弘著 講談社文庫

マザーテレサの名前は知っていても詳細の活動は知りませんでした。ビジネス書が続いたため、この機会にと思い手に取りました。著者は写真家であり、マザーテレサの貧民救済活動を撮り続け、写真集や書籍を上梓し彼女の活動を日本に広めてきた方です。

マザーは1948年にインド、カルカッタのスラム街に入ります。死に瀕している人々のために「死を待つ人の家」というホスピスを。親に見捨てられた乳児や幼児のために「孤児の家」を。ハンセン病者のためには働くことができる「平和の村」を。そしてスラムの飢えた人々には毎日の食べ物を提供していきます。エピソードの中では、行き倒れで悪臭を放つ老婆を抱き上げ病院にかけあう話、泥水の中で死を待つだけの5歳児を洗浄、酸素吸入、輸血をし、生き返らせた話などが強く印象に残っています。

まず読みながら一番強く感じたことは「この世の地獄」があることです。灼熱の太陽のもと、極度の栄養失調でやせ衰えた大人や子供が多数路上で生活し、連日数十人もの人々が路上で死を迎える。ゴミ箱に捨てられ死んだ嬰児の死体を野ネズミの群れが食い荒らす。本書に描写された風景1970年代後半のものであり、今から40年ぐらい前のこと。ただ、もしかしたら、まだこのような場所が世界に散在しているかもしれない。こんな地獄のような世界がまだあるのかと驚愕し胸が苦しくなりました。

この地獄の中で一心に活動してきたマザーから「同じ人間か」と思うほどの信念の強さ、純度の高さを感じます。マザーは「人間にとってもっとも悲しむべきことは、病気でも貧乏でもない、自分はこの世に不要な人間なのだと思いこむことだ。」という信念のもと、長きにわたり人々に安息をもたらしてきました。著者が「あなたのヒューマニズムを写真に記録し、日本に広めたい」と言った時、マザーは、「自分は社会福祉家でもなければ、慈善事業家でもない。ただキリストのためにやっている。英雄視や伝記を書くのはお断りだ」と、強く釘を刺されたそうです。この信念が世界中に波及し、マザーが設立した「神の愛の宣教者会」のメンバーはマザーが逝去した1997年時には4,000人を数え、123カ国の610箇所で活動を行っていたそうです。

ふと世界平和を公言し、本気でその実現に取り組んでいるLIFULLの井上さんが思い浮かびました。マザーの信念と純度の高さに触れ、起業し丸6年経った今、もう一度自分の使命とした「自分の道を自分で拓ける人を創る」を問い直そうと強く感じました。

最後にマザーの言葉を記載します(別書からの引用が掲載されていました)。

『「今日の最大の病気は、らいでも結核でもなく、自分はいてもいなくてもいい、だれもかまってくれない、みんなから見捨てられていると感ずることである。最大の悪は愛の足りないこと」』

(1159字)