本日はNPOライフスネタです。

4/15(月)に清瀬第二中において、今年度初の教員向け研修を行いました。

中2と中1の先生に対して、これまでの取り組みや主旨をあらためて説明し、ビジョンセッションの新教材を配布しました。

今年度のゴールは、「先生方が喜んでビジョンセッションをやりたいと思う状態にすること」です。

そのためには、解決すべき二つの課題があります。

一つは、「全」生徒達にしっかりと響く内容にすること

二つ目は、先生方の不安を払拭すること(これで合っているのか、進んでいるのかという不安)

一つ目は、まさに公立で提供するには越えなければならない最大の障壁です。学力・理解力が一定レベル以上の咲心舎(学習塾)とは違い、公立にはかなり厳しい学力・理解力の子供がいます。そのような子供に対しても理解ができ、興味がわくような内容にしていく必要があるということです(実情は対話をしている最中ふざける生徒が出てきます。一人がふざけると、ふざける波が連鎖していくような感じです)。

教員の質はどうなのか、ということを様々な方からよく聞かれますが、教員の皆様方は、やはり教えるのが本職であり、しっかりと授業にして頂くことができます。逆に言えば、教員の方が効果に不安のないようにすれば=子供達が良い反応をし、力をつけていくことができれば、大丈夫です。

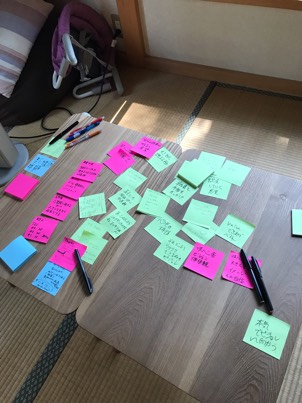

上記、初年度に顕在化した課題を解決するべく3月から何度も英明と議論を重ね、カリキュラムも教材も大幅に改訂しました。

二つ目の課題は、変化ゴールの目安を提示することで解決していきます。ビジョンセッションは内面の変化(心の成長)を促していくものであり、学力のような数値で測れるものではありません。所謂、非認知能力の領域であり、変化が目に見えにくい所があります。変化をレベル分けし、それぞれ言動の例を示していく事で、先生方に少しでも安心してもらえるようにしていきます。

研修時に新カリキュラム・新教材をみた先生方の反応はまだ半信半疑。それはそうです。多忙な中、新しい事に取り組んで頂いていますし、必要性の認識の温度差も当然あります。ただ、初年度より先生方の反応はよく、うなずいて聞いている先生も出てきました。「職場体験とからめていけるよね」と前向きな意見も頂きました。多忙×不安というストレスフルな状況で取り組んで頂いた先生方には心から感謝しており、今度は私達がより効果のあるものへと応える番です。

中2は5月から、中1は昨年同様10月からVSが始まります。

一つ一つ丁寧に進めていきます。

写真は昨年10月VS初回時に、仲間と荒川校長と。