第102週

2019/7/15

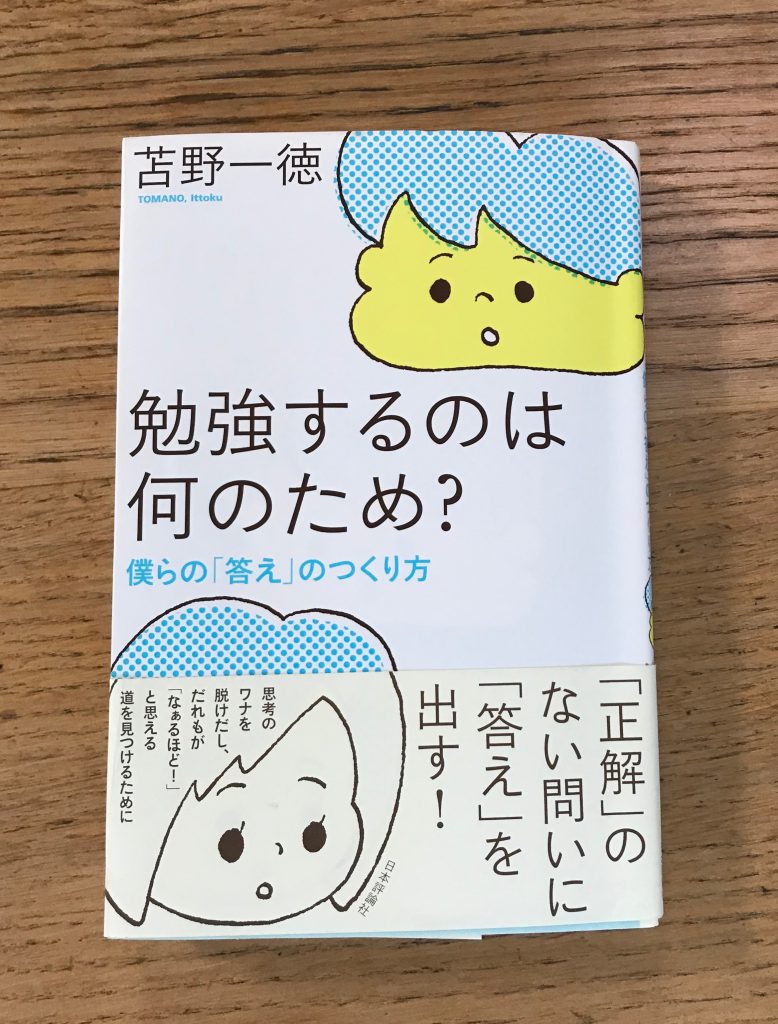

『勉強するのは何のため?』

苫野一徳著 日本評論社

4月から咲心舎のビジョンセッション吉田パートで「なぜ勉強するのか」を題材に塾生と対話しています。この問いの私なりの解に哲学的深みを持たせるため、前回公教育の本で出会った苫野さんの哲学思考が興味深かったことから本書を手に取りました。

二つ程、印象深かったことを伝えます。

まず、苫野さんは「勉強を何のためにするのか?」には唯一絶対の正解はなく、納得解を出すものであり、考えるべきは自分にとっての正解であると主張しています。また、苫野さんは、納得解を出すには「問いの立て方を変える」ことが有効であり、「なんで勉強が必要なのか?」ではなく「自分はどういう時に勉強する意味を感じられるのか?」と問う。その答えを見つけたら自分なりの解をみつけて条件を整えればよい、と言っています。

これはビジョンセッション内で活用できるとても実効的な考え方と感じました。まず、ぱっと浮かんだ言葉が「自分解」です。「個人解」でも良いかもしれません。万人に当てはまる一般解ではなく、今の自分にとっての答えです。この「自分解」という言葉を用い塾内で共通言語化しながら、「勉強に意味があると思えるとき」を出し、理由を考えてもらう。出てきたものを自分のノウハウとして頻繁に使うことを推奨するようなセッションを行ってみます。

次に、「自己不十全感」という新しい言葉との出会いです。人は自由への欲求があるゆえ抱く感情であり、自分に対する不満のことを指します。苫野さんはいじめが発生する理由の一つにこの「自己不十全感」を挙げています。そして自己不十全感を克服するには「承認」と「信頼」が必要と主張しています。

これは教育界ではよく挙がるキーワードであり、正直「またこれか」と思う面もあります。しかし、哲学者の苫野さんならではの説得力を感じると共に、実行することの難しさも感じます。咲心舎を更に承認と信頼が溢れる場にしていきたいとあらためて思いました。

(799字)