先週は企業研修とNPOと二本立てという感じでしょうか。

まず企業の方は、マネジメント層のトレーニングが一巡した企業様において、次の層を対象とした次世代リーダー研修がスタートしました。マネジメント層が完了してそれで終了ではなく、このように次の層も依頼頂けるのは本当にありがたいことです。この企業様で2社目になります。共通の言語、考え方、スキル&マインドセットが共有され、組織全体の進化が加速していきます。

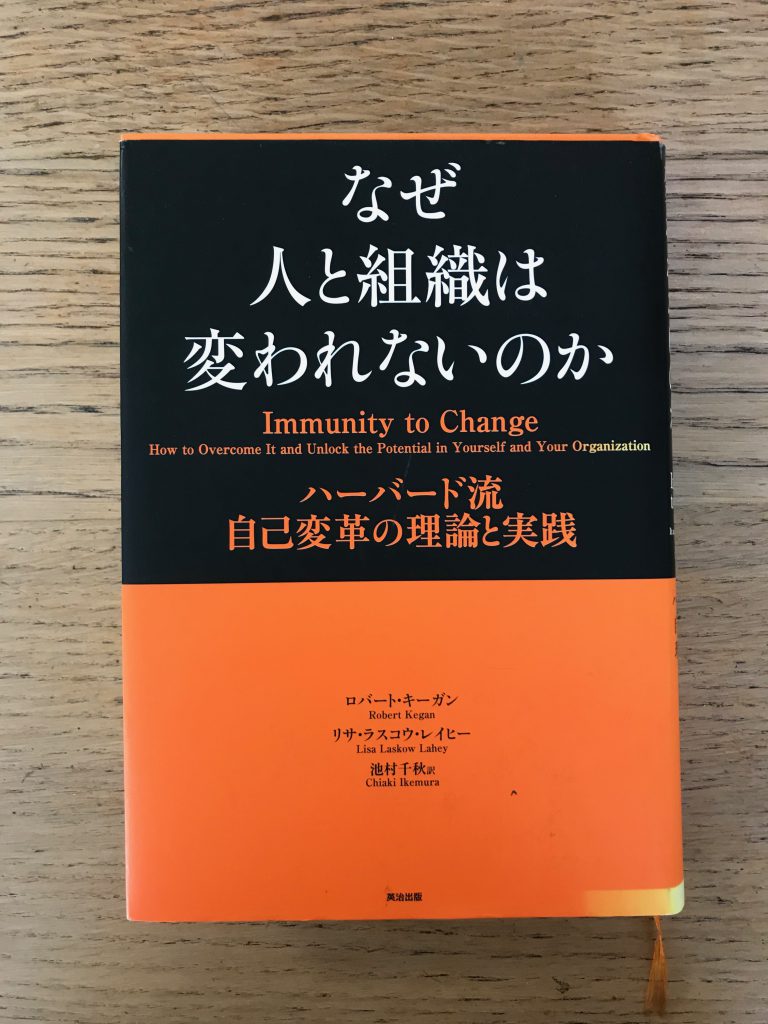

そして35歳付近の参加者にとって自己変革の最後のチャンス、とは限りませんが、やはり年齢を重ねると変化が難しくなるのは確かです。重大な役割に身が引き締まると共に、大変光栄なことであり、やりがいも感じます。熱くがっぷりよつで向き合っていきます。

NPOについては、清瀬VS(ビジョンセッション)の制作が本格化しています。メニューは既に石川と練っており、そこから原案は石川が作成。私がワークや解説など実際に使用できるものに仕立て、最後は深松がデザインをします。私一人の力では決してできないことです。

原案作成が終わったので、いよいよ私の出番です。生徒と先生の授業風景を想像し、ワークの手順、細かい分数、文言を整え、解説を修正していきます。終わった後の生徒の状態をイメージして、うんうんとうなりながら、2020年3月までの半年分のプログラムを制作します。楽しみながらプログラム制作ができる方もいると思いますが、私の場合うんうん、うんうん、とどちらかというと生みの苦しみの方が大きいタイプです。ただ、机上でも自分の納得いく形が完成した時の喜びと安心、実施に向けたワクワク感はたまりません。納期は9月20日(金)。厳しいクラスの子達にもノッてもらえるような内容へ、挑戦します。

今週も、企業研修とうんうんが続きます。

★お知らせ

9/21(土)PEACE DAY2019開催!@海浜幕張

PEACE DAYが近づいてきました。世界平和が遠い、海浜幕張も遠い、と感じている方もいるかもしれませんが、遠い中で「何か心にひっかかるもの」がある方は、是非お声がけください。チケットをお渡しします。

URL:https://peaceday.jp/2019/

【一般財団法人PEACE DAYとは(HPより)】

一般財団法人PEACE DAY(以下、PEACE DAY財団)は「争いのない平和な世界を実現する」というビジョンを掲げ、2019年6月に設立されました。野外フェスという場を通して立場の異なる組織や個人が壁を超えて協働し、平和の実現を目指していく仕組みを創ることで、世界平和を実現したいと思っています。

代表理事として株式会社LIFULL代表取締役の井上高志、他にも様々な立場やジャンルの理事たちがそれぞれの想いをもって集まりました。また、野外フェスの企画/運営/制作チームは、野外フェス「旅祭」を主催/運営している株式会社TABIPPOと株式会社A-Worksが担当しています。