先週はマネジメント職への研修を3件行いましが、休養十分でなんだか力がみなぎっていました。やはり休みは大切です。一方風景のネタとしては、NPOです。

先週の水曜日、清瀬二中で一番VSが苦戦しているクラスの先生と1対1でじっくりお話する機会を頂けました。まじめにやらない、ふざける男の子達が多くて、12月のインタビュー時でもそのことは聞いていました。実際、4月から毎月のVS時にこのクラスを張り付きでみると、運営がとても難しいことを実感し、これでは先生が安心してVSを実施することはできないのではと危惧していました。

面談時、予想通りこの先生から「正直、VSのときは気が重いです。」という言葉が出ました。しかし、こういう本音を仰って頂いたのが実は大きなことで、この先生と私(VS)の関係が進んだともいえます。

そして「ワークが難しいからまじめにやらない」ではなく「自分にとって有益な活動と感じてないことが原因ではないか」という意見を頂きました。ビジョンとか自分には関係ない。その先に自分の成長とか見えない、なんでこんなことやらされてるんだよ、という気持ちなのではないかと。

この意見もとても貴重であり、私達はふざける原因がワークの難易度の高さにあると思っていたのですが、むしろ有益さが見いだせないことにある、というのは発見でした。同時に、咲心舎では塾生に援けられていた部分が大きかったなと思いました。

その他、

①題目だけで流れが理解できるものが欲しい。何回話し合うのか。ぱっとみて分かるものが分かると、準備がしやすい

②VS時の座席の見取り図があると良い。「どこにフセンを貼りますか?」という質問があるので。

③A4縦で目当てが一覧で書いてあるものがあれば、拡大して黒板の半分に貼ってはじめられる。

など、より簡便に行うためのリクエストを先生から頂きました。

今年度のテーマは「先生方が安心してVSができる状態をつくる」に向け、また一歩進みました。徹底的に寄り添い、コンテンツの改訂と共に、運営補助にも力を入れ形にしていきます。上手くいく素材は揃ったので10月に向け、今週から制作開始です。

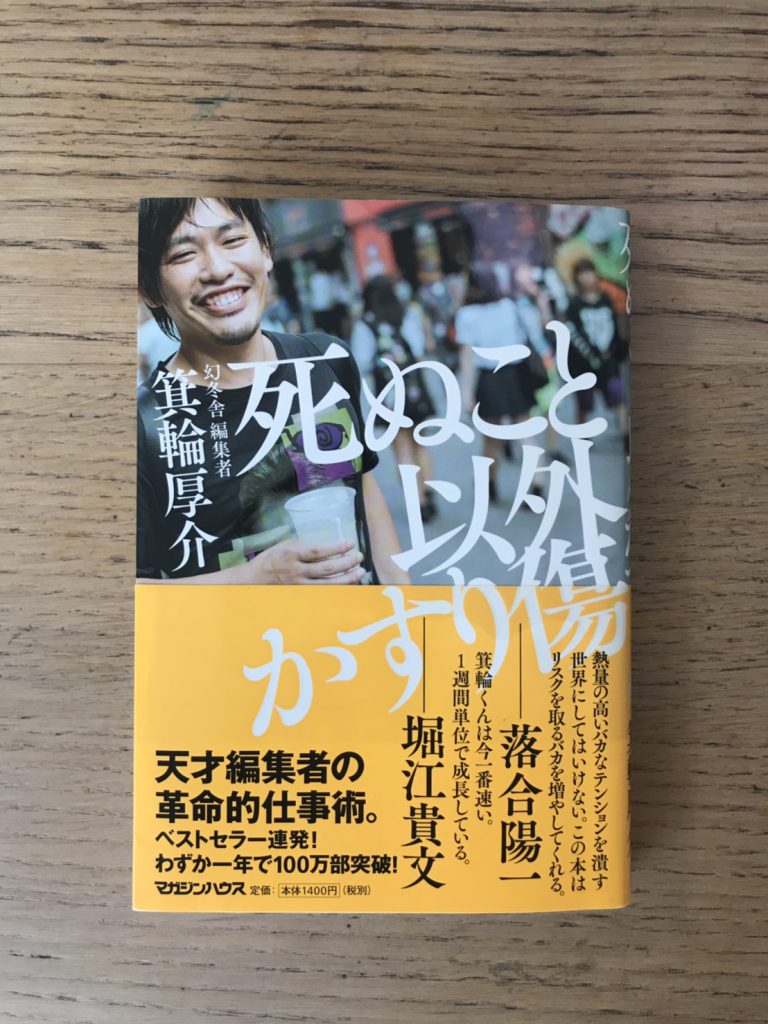

※先生曰く、生徒に好評だったVSテキストのあるページです