第110週

2019/9/15

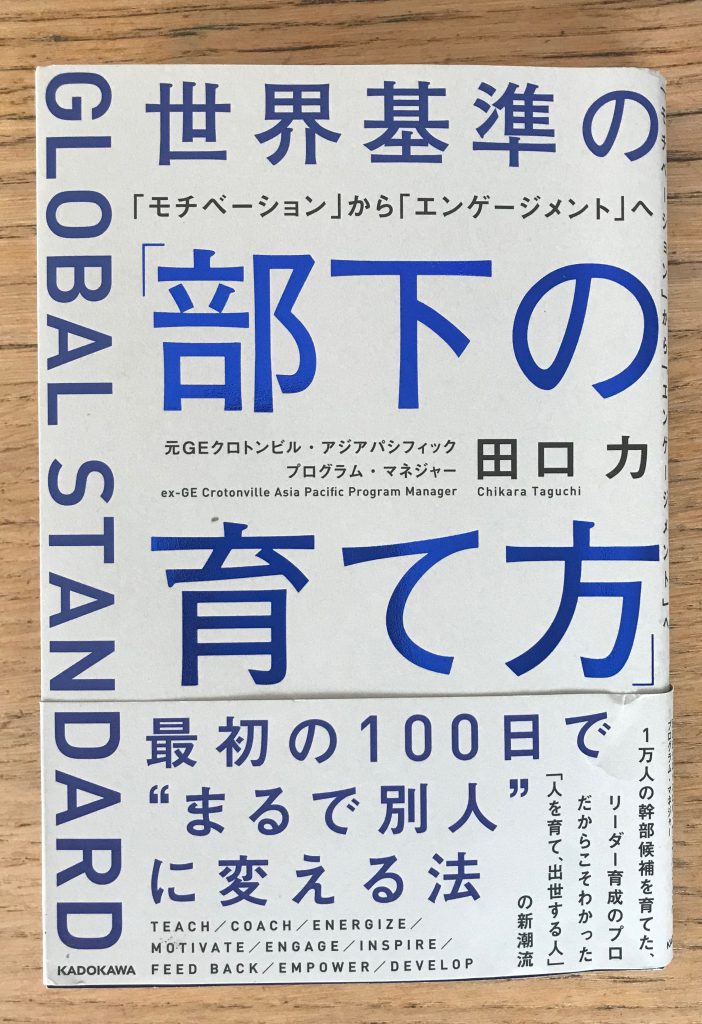

『世界基準の「部下の育て方」』

田口力著 KADOKAWA

著者は元GEの日本・アジア地域の経営幹部育成プログラム責任者。世界基準のリーダーシップの知見を深め、私達のリーダーシップトレーニングに活用したいと考え書店で購入しました。

新たに取り入れたいと思った項目を5つ書きます。

一つ目は、リーダーの姿勢です。管理職や経営幹部が部下育成に関してまず行うべきは、自分自身が積極的に学ぶ姿を見せることであると筆者は言っています。実際にGEではCEOのジェフ・イメルト氏が30万人の社員の中で最も熱心に学んでいたそうです。私達も人材育成の必要条件として、まずマネジメント職自身が学びその姿勢を見せることと伝えており、私達の考えを補強できる内容です。「謙虚な学習者」という言葉が素晴らしく、研修で使っていきたいです。

二つ目は、インスパイア&エンゲージメントです。GEでは2012年から、リーダーのミッションとして「インスパイア」(鼓舞する)を中心に据えているそうです。「モチベート」(動機づけ)は当たり前で、メンバーを鼓舞し、毎日ウキウキしながらスキップして出社するぐらいのメンバーを増やせるかが重要視されているとのこと。エンゲージメント(従事没頭)してもらうために、このインスパイアという視点は有効であること。会社と自己の成長のためにメンバーに投資してもらう、というサポーターの観点が欠かせないことに気づきました。更に手法論も参考になりました。

三つ目、アッペルバウムのAMO理論(Applebaum et al, 2000)。好業績を上げている職場は、Performance=Ability×Motivation×Opportunityとのこと。興味深い理論であり、もう少し掘って調べてみたいです。特に鍵はOpportunityではないかと感じています。

四つ目は、キャリアフィットモデル。メンバーの現在とこれからの職務を想定し、メンバーの価値観×興味・関心×スキルの3つの軸でみていく。そして価値観と適合する職務であれば「コミットメント」が生まれるとあります。私達もビジョン作成時に価値観を土台にしてもらいますが、そのことの補強ができました。また、メンバーのキャリア形成に悩むマネジメント職にもこのモデルを紹介したいです。

五つ目は、フィードバックのSOIモデル。メンバーに良し悪しをフィードバックする際に、Standard(部下がすべきことの明確な基準・期待を示す)、Observation(行動や発言をできるだけ客観的に述べる)、Impact(部下がとった行動や発言がどのようなインパクトがあったのか)の順番が大切ということです。S(基準)を伝えずに、O(観察)やI(影響)から入るマネジメント職も多いと感じます。メンバーに納得してもらうには、分かっているという暗黙的な認識に期待せず、丁寧にSから伝えることの大切さ私自身も痛感しています。

(1187字)