第111週

2019/9/22

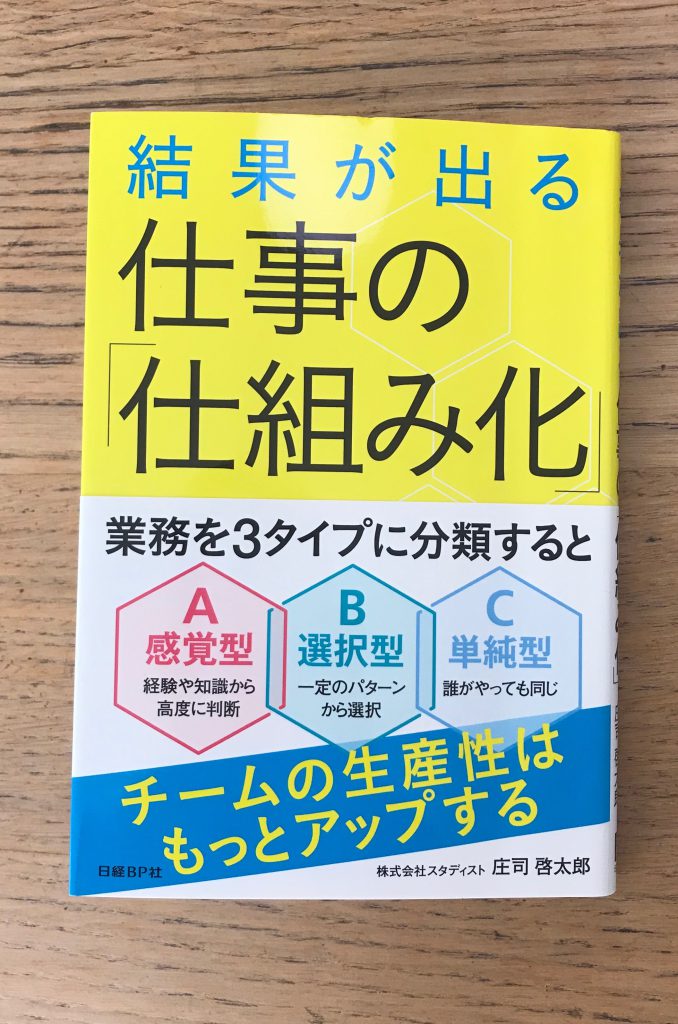

『結果がでる仕事の「仕組み化」』

庄司啓太郎著 日経BP社

クライアント企業様に提供している「仕組み化」のノウハウをもう少し補強したいと考え手に取った本です。3点参考箇所がありました。

まず、働き方改革の「働きやすさ」と「生産性向上」の二つの側面について。企業の実態として、残業の削減、柔軟な勤務形態など働きやすさの環境整備は進んでいる一方、生産性向上は後回しになっているとのこと。確かに働く時間を減らしても、業務全体を見直さなければ成果が減少するだけです。参加者に業務全体の見直しを一層推奨できる材料になりました。ただ図式としては「働きやすさ」×「業務の見直し」=「生産性向上」の方がしっくりきます。企業にとっての働き方改革の目的は、生産性の向上と私は考えているからです。

二つ目は、仕組み化の端緒となる3分類の仕分けが参考になりました。A感覚型(経験や知識から高度に判断)、B選択型(一定のパターンから選択)、C単純型(誰がやっても同じ)です。マネジメント職向けに業務の見直しをするワークの中で、観点として提示できると思いました。更にやめる、減らすの二軸だった見直し方法を、変えるという観点があることもインプットできました。報告書の印刷をデータ配布にするなどが変えるにあたります。

最後に、本書の仕組み化はITを活用した「マニュアル化」を指しますが、JR東日本フードビジネス社(「ベックスコーヒーショップ」を85店舗展開)などの事例は参考になりました。印刷した分厚いマニュアルは参照、更新、周知に手間がかかり、季節毎のフェアメニューや新商品展開時には、全国からの店長を集めていました。そこでクラウド型のマニュアルに一元化しつつ、店舗に1台タブレットを配布し参照できるようにしました。結果、年間1000時間以上の出張時間削減、更に正しい調理や盛り付け方法が的確に伝わるようなり「お客様からの声」の件数も、以前より80%削減されたそうです。事例として紹介できます。

(799字)