第112週

2019/9/29

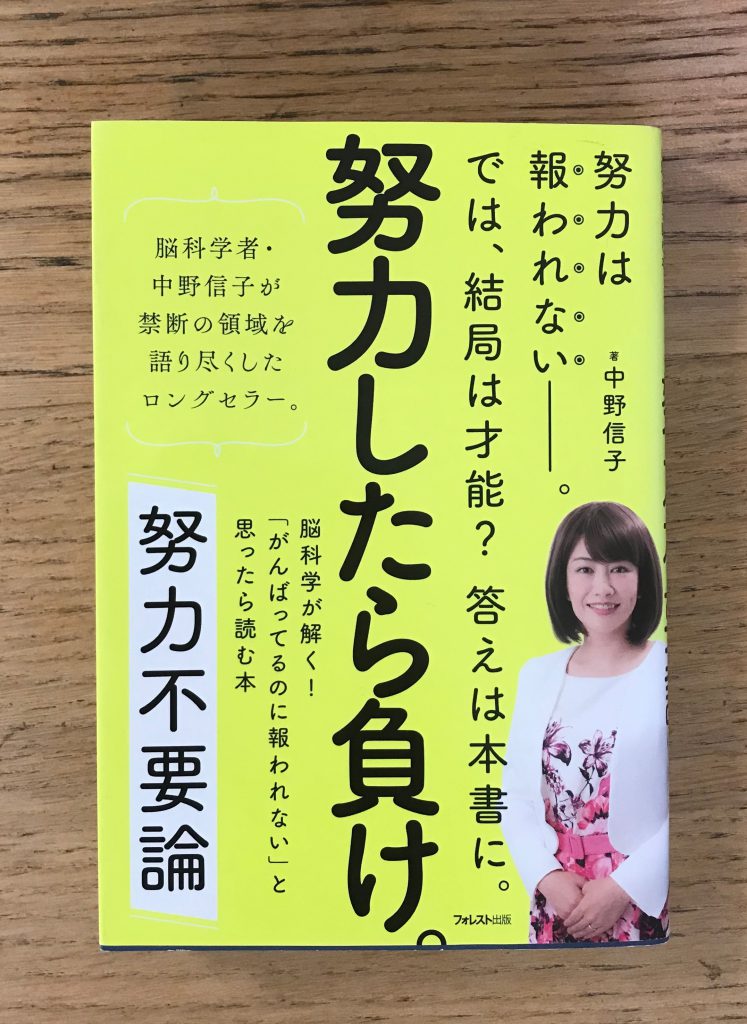

『努力不要論』

中野信子著 フォレスト出版

先日の日本政策学校同期との会食で「努力は報われるのか」の話になりました。その後メンバーの一人が見つけた書籍です。脳科学の観点から正しい努力の仕方が分かると期待し手に取りました。

筆者の結論は、適切な努力をすれば報われる、ということです。そして適切な努力とは、①目的②戦略③実行の3つが必要であり、がむしゃらな無目的な努力は無駄であると言い切っています。私は「正しい努力は報われる」と言っていますが、それとほぼ同義でした。筆者は、努力を強要されブラック企業で搾取される方々に警鐘を鳴らしています。酒井穣さんも近著で「自己啓発にハマるな」と言っていましたが、不適切な努力で疲弊している人が増えている潮流があるのかもしれません。

面白いと感じた話を二つ載せます。

一つはセロトニンの話です。セロトニンは「幸せホルモン」と呼ばれ、セロトニンを運ぶ門であるセロトニントランスポーターについて日本人の70%が少ないタイプで欧米人は20%以下。多いタイプは日本人は2%。欧米人は30%とのことです。セロトニントランスポーターが少ない人はセロトニンが少ないので不安になりやすく、日本人が空気を読んで慎重になるとか、0から1を作るのが苦手というのも、この脳内神経伝達物質の動態が起因している面もあるという主張でした。日本人の自己肯定感の低さはこの性質による所もあるかと感じました。

もう一つは、③実行を左右する意志力に関わる部分です。意志力の強い人と弱い人の差は、前頭前皮質の機能の差であり、また前頭前野の厚さは、半分は遺伝で半分は環境要因で決まるとのこと。子供の頃に虐待を受けると、前頭前皮質の肥厚するのが妨げられるそうです。また意志力の強さは幼少期で既に差がついており、中年になるまで影響を及ぼすという結果を出した「マシュマロ実験」も興味深かったです。4歳の子の前にマシュマロを置き、15分待てばもう一個もらえると言い部屋を出ていくと、7割の子はお菓子を食べ、3割の子は机の下にお菓子を隠したり、見えないようにして、食べないことができた。そして14年後の18歳時点で、自制できた子とそうでない子はSATの成績が平均210ポイントの差があり、44歳時点の追跡調査では、年収と社会的ステータスを比べると、やはり自制できた子が高かったそうです。幼児への大人の接し方はやはり大切なのだなとあらためて感じます。

(989字)