第123週

2019/12/15

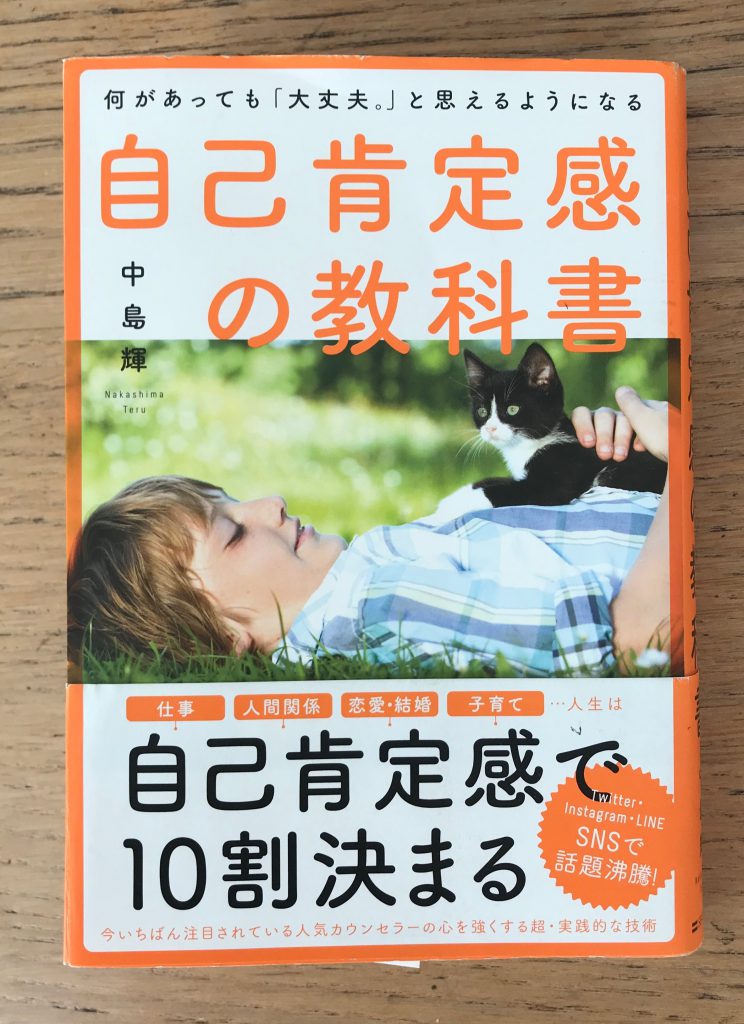

『自己肯定感の教科書』

中島輝著 SBクリエイティブ社

ライフスキル概念図の真ん中にあるのは自己肯定感です。これまで自己肯定感を高める理論を探し続けてきましたが、「決定的な」学術研究はまだ見つかっておりません。本書は、学術研究ではないですが、久しぶりにこのテーマで新たなインプットがしたくなり手にとりました。

新たな知見として得られたことは下記3つです。

一つ目は、自己肯定感は揺れ動くということです。著者曰く、自己肯定感の「強い木」を育んだ人でも、環境により自己肯定感は上下するそうです。これまでは自分が何かに不安にかられると、自己肯定感がまだ低い人間だなと考える節がありました。不安になるからといって自己肯定感が恒常的に低いと決めつけず、「今は」自己肯定感が下がっている状態だなと認知することで、自分自身が整いやすくなると感じました。

二つ目は、自己受容感を高める方法です。著者は自己肯定感を6つの感に要素分解しています。①根の自尊感情②幹の自己受容感③枝の自己効力感④葉の自己信頼感⑤花の自己決定感⑥実の自己有用感です。

この中で、特に②幹の自己受容感は、最近私がとても重要視しているものです。この定義は『自分のポジティブな面もネガティブな面もあるがままに認められる感覚』です。実例として、上司に責任転嫁された傷がいえず、ふとした時に苛立つ30代男性が挙げられていました。この方に著書が『エクスプレッシブ・ライティング』という負の感情を思いっきり書き出す方法を処方したところ、区切りをつけることでき先に進めたそうです。人間は区切りをつければ忘れられる。私は「幕引き」という表現をしていますが、幕引きにこの手法は有効だと感じました。

これに関連して、アメリカの心理学者ダニエル・ウェグナーが行った「シロクマの実験」が興味深かったです。協力者を3つのグループを分け、シロクマの1日を追ったドキュメンタリー映画をみてもらいます。そしてA:シロクマのことを覚えておいて、B:シロクマのことを考えても考えなくてもよい、C:シロクマのことは絶対に考えないで、と伝えます。

1年後、映像の内容について覚えているかどうか聞くと、Cのグループが映像の内容を一番鮮明に覚えており、これを「皮肉過程理論」と名付けたそうです。この実験で、人は「忘れたい」「こだわりたくない」所に「忘れられず」「こだわってしまう」生き物であることが実証されました。負の感情を感じることは自然であり決して悪いことではないと私は思います。区切りをつける『エクスプレッシブ・ラインティング』は、自身でも早速実践してみたい方法ですし、これも子供向けに上手く展開できると良いなと感じています。

三つ目は、セルフハグです。精神科医のミシェル・ルジュワユーが「セロトニンなどの幸福感をもたらすホルモンの分泌は、自分で刺激することができる」と提唱しているそうです。ここから幸福物質である「セロトニン」を分泌させるのに8秒間セルフハグをするのが有効と著者は言っています。なぜ8秒かというと、大人が深呼吸をするのが大体8秒になるからです。ハグしながら「ありがとう、私」「がんばっているぞ、私」など自分を褒めるのも効果的だそうです。不安や焦燥、怒りに苛まれた時だけでなく、習慣としてセルフハグを取り入れると簡単でも効果が高い手法と感じました。

(1357字)