第127週

2020/1/19

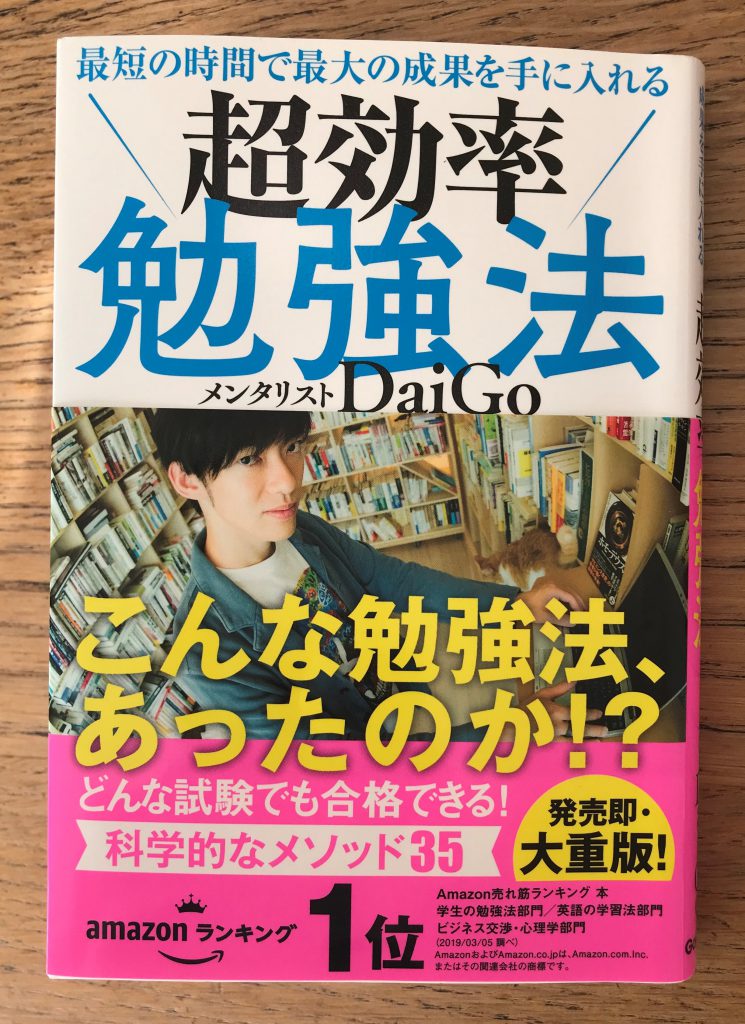

『超効率 勉強法』

メンタリストDaiGo著 Gakken社

未読の書籍を含め、本棚に食指が動く本がなく、またアマゾンの検索でもピンとくるものがなかったため年始に書店へ行きました。そこで8冊ぐらいまとめ買いした中の1冊。咲心舎の塾生、自分、娘・息子に役立ちそうだと思い手に取りました。

内容は、著者が学術研究で裏付けられたテクニックを紹介するもので、冒頭で掲載された間違った勉強法7つには軽くショックを受けました。これは2013年アメリカのケント州立大学が200件を超える勉強法の検証を行い「効率が悪い」と判断したものです。特に7つの中で下記3つはこれまで私が非効率とは知らず、教育者として知っておいてよかったと強く感じたものです。

一つ目、ハイライトやアンダーラインは「重要な情報」を選別するだけで、「この内容には覚える価値がある」とまで脳は考えず、覚えたいことを脳に刻み込むにはまったく使えないそうです。考えてみれば、選別と記憶は確かに別物です。

二つ目、「自分の学習スタイルに合わせる」のも非効率だそうです。近年インディアナ大学が、数百万人のデータ検証を行い「自分が好きなスタイルで勉強をしてみてもテストの成績は全く向上しなかった」と報告していると著者は言っています。咲心舎では塾生に自分なりの勉強法を確立しようと言っていますが、『本当に効く勉強法には個人差などない』とのこと。自分なりの前に、まず効率的な勉強法をおさえることが重要と感じます。

三つ目、「忘れる前に学習する」というのも非効率だそうです。忘れる前ではなく、「忘れかけた時点」で復習するのが効率的とのこと。著者は分散学習という研究者のピョートル・ウォズニアックが過去の膨大なデータをもとに考え出したインターバル復習法を紹介しています。これは①最初の復習は1~2日後②2回目の復習は7日後③3回目の復習は16日後④4回目の復習は35日後⑤5回目の復習は62日後というように、記憶した情報の量が90%まで減ったタイミングで復習を行うよう設定されています。咲心舎の80点テスト(単元テスト)は、エビングハウスの忘却曲線を元に、忘れる前に実施する設計でしたが、忘れかけた時点に設計し直すのも良いかもしれません。

上記に加え、インターリビングの考え方も参考になりました。はさみこむ、交互に配置するという意味ですが、1回の練習の間に複数スキルを交互に練習する手法を指します。野球の投手だったら1回の練習で「カーブ→フォーク→スライダー」などの投球練習をするイメージです。2015年南フロリダ大学が行った実験で、二つのパターンの勉強法を指示しました。①1つの方程式をマスターしたら次に進む(ブロック練習)②1回の授業でさまざまな方程式の使い方を学ぶ(インターリビング)。すると、翌日のテストではインターリビングを使ったグループのほうが25%も成績が良く、さらに1ヶ月後の追試では、両グループの得点差は倍近くに開いたそうです。この結果はパワフルです。これは脳が刺激に敏感に反応するためで、一つのことより複数の方が刺激があるからと著者は言っています。企業研修でもインターリビングの考え方を伝えていこうと思いました。

最後に、著者Daigoさんの参考文献は全て海外論文でした。日本語訳もありません。完全な一次情報であり、そのこと自体、私に刺激になりました。

(1366字)