第135週

2020/3/15

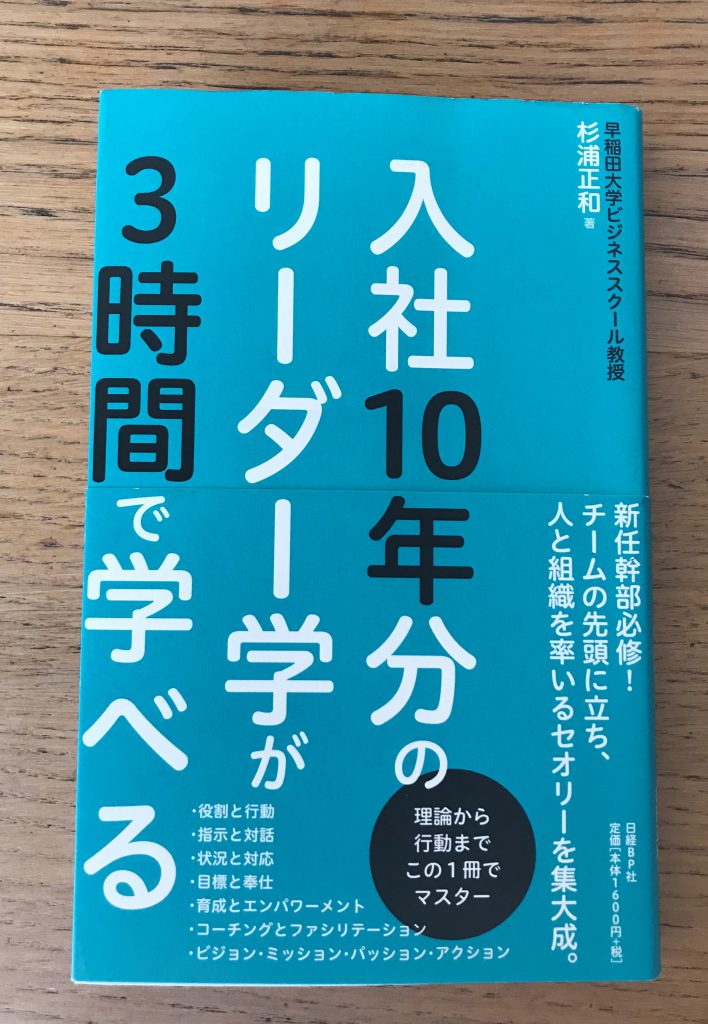

『入社10年分のリーダー学が3時間で学べる』

杉浦正和著 日経BP社

今年のテーマ「自身のリーダーシップ論の深化」のために手に取った本です。『入社後に活躍できる社員を育てよう。読んでおきたい本9選』(https://www.huffingtonpost.jp/enjapan-success/dokusho_a_23293627/)からの1冊です。

既知でより詳細を押さえておきたいものと、未知だったものと二つを記載します。

前者は、「オハイオ研究」です。クルト・レヴィン教授の「アイオワ研究」、レンシス・リッカート教授の「ミシガン研究」と並び3大リーダー研究の一つと呼べると思います。「オハイオ研究」は1950年代にオハイオ州立大学のキャロル・シャートル教授を中心に行われた調査です。見えない資質よりも、見える行動(ビヘイビア)に焦点をあて、リーダーの行動を測る尺度を作ることを目的に行われました。

結論として、抽出した多数の項目は二つのカテゴリーに集約されると提示しました。それは「構造づくり」と「配慮」であり、リーダーの基礎行動として押さえる必要があると考えます。三隅二不二氏のPM理論もこの研究に影響されていると推察できます。

ちなみに本書では、「アイオワ研究」は専制的、民主的、放任的という「3つの典型的なリーダーシップ・スタイルの下で、グループの雰囲気やメンバーの行動にどのような違いが生まれるかについて」調査したもの。「ミシガン研究」は1961年に提唱された理論で、「リーダーの行動を『従業員重視型』と『職務中心型』」に分類したものと書いてあります。

後者は、「オーセンティック・リーダーシップ」です。真正のリーダーシップと訳せるでしょうか。リーダーは「他の誰でもない『自分』を貫くべき」という議論で、最近注目されてきているそうです。そして真正な自分を保つ方法が、瞑想をはじめとした「マインドフルネス」であり、2008年の世界金融危機がこの流れが起きたきっかけの一つと著者は言っています。巨額のお金に多くの人が我を失い、自分達がどこにいくべきか、あらためて真剣に考え始めたそうです。

ブルームウィルが提唱しているリーダーシップ論はこの「オーセンティック・リーダーシップ」に当たると思います。「自分の価値観や行動の原理原則を再認識し、自分が何のために生きているか考えるのに他ありません。」と著者は言っていますが、「オーセンティック・リーダーシップ」は「個人軸」から考えていく私達の考えと合致しています。2008年の金融危機からオーセンティックを探求する流れが出ているのも、私が独自のリーダーシップ論を生み出した背景と一緒です。ロバート・ゴーフィ氏とガレス・ジョーンズ氏が提唱していると本書に記載があり、今後この分野を深堀りしていきたいと思います。

最後に「寸止めスピリチュアル」という言葉。マインドフルネスはスピリチュアルの世界と隣接しているため「現実世界でのリーダーシップ発揮のため」と目的から離れず、迷い込まないようにと著者は言っていますが、我が意を得たりの言葉でした。

(1251字)