第141週

2020/4/26

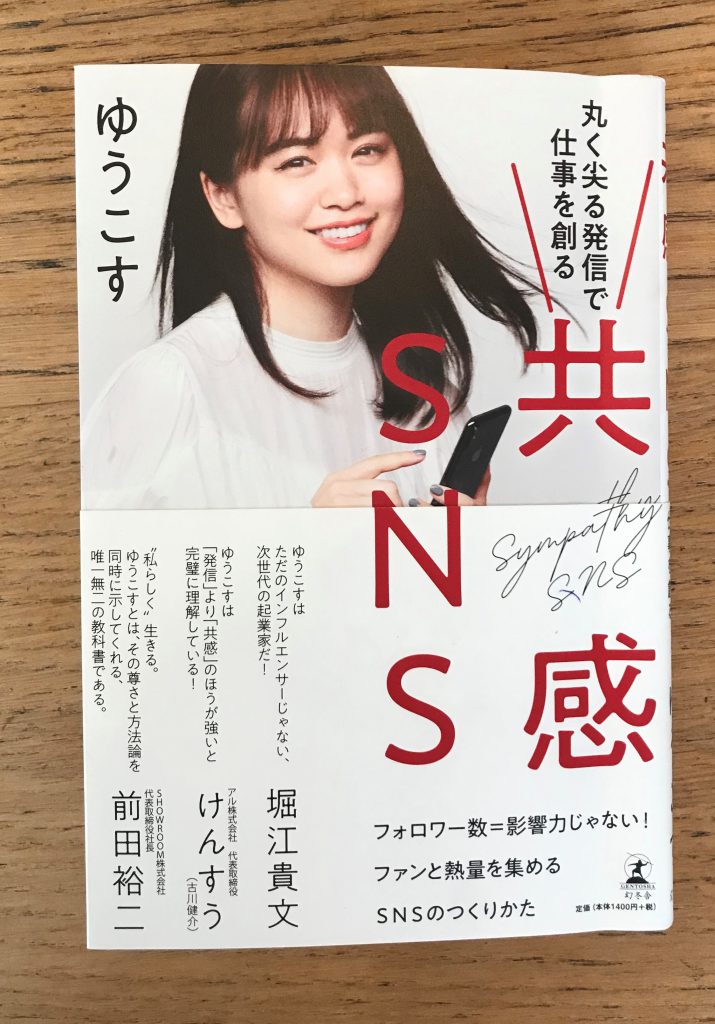

『共感SNS』

ゆうこす著 幻冬舎

年初に書店で大量に購入した際の1冊。著者のことは全く知らなかったのですが、SNSを上手く使う方法を知りたくて手に取りました。

著者ゆうこすさんは、アイドルグループ脱退後、「もてクリエイター」という名のインフルエンサーとして活躍しています。脱退後自ら開催した初のイベントは100名規模のスペースにたった3名。そこから自己プロデュース法の試行錯誤を重ね、現在SNSのフォローワーは150万人以上になっています。

読後感としては、テーマの自己プロデュース方法がものすごくよく考えられていて、感心しました。最近読了した本の中で線をつけた箇所が最も多く、それだけ気づきや感性に触れた箇所が多かったと思います。はっきり言えば、プロのマーケター、プロモーターと言えると思います。ふわっとした外見とのギャップにやられました。

取り入れたいと思った事は3つあります。

一つ目は「共感」について。本書のタイトルにあるように、SNSで発信力を高めるの必要なことは「共感」と著書は言っています。そして、共感を生むためには、まず自分が寝食を忘れて没頭できる軸をつくる必要があるとのことです。これについて「自分がワクワクすることじゃなければ、発信しても意味ないし継続できない。」「SNSは、発信する人の熱量がそのままフォローワーに伝わってしまう場所だからです。」と著者は強く主張しています。私も新たなミッションの元「ライフスキル教育家」から皆の共通認識になるような旗を作り変えようと思います。

二つ目は、フォローワーを増やすための「メリット」について。「プロフィールがSNSを制す」と著者が言っているように、特にプロフィールが信用を生む部分であり、つくりこまなくてはいけません。また、著書のアカウント名は「ゆうこす/モテクリエイター」となっていますが、自分が何者なのかが伝わるアカウント名にした方がよいとのことです。

三つ目は、「共感+メリット=フォロー」の公式でフォロー数を増やした後、好きなことで仕事をするには、フォローワーをファンにする必要があるとのこと。著者はまさにマーケティング発想で、マニア、コアファン、ライトファン、新規(名前は聞いたことある)、新規(全く知らない)の5つの階層に分け、拡散性を軸に情報発信の内容と手段を変えています。例えば、新規は関連動画からリーチ―しやすく拡散性の高いYoutubeを。マニアには拡散性は低いが濃い内容を伝えられるブログ生配信を、という感じです。「可処分時間」をいかに増やしてもらうか戦略的に考えられており、驚きました。事業のプロモーションをする際に、間違いなく使える考え方です。

全体を通して感じるのは、著書がユーザーの目線、仕事を発注する企業担当者の目線にしっかりと立っていることです。これが「届く・響く」発信者の必要条件であることをあらためて認識しました。

(1185字)