第168週

2020/11/8

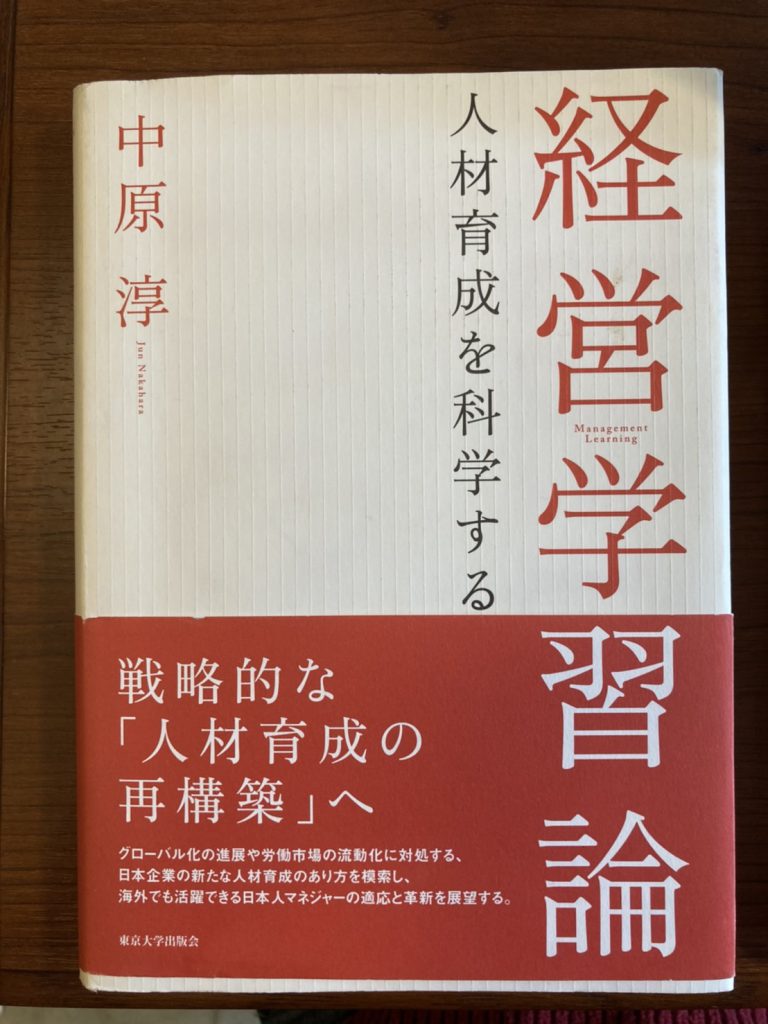

『経営学習論』

中原淳著 東京大学出版会

日本において、人材育成研究の第一人者といえば、中原教授と考えています。今回あらためて体系的に人材育成を把握するべく、手にとりました。

本書は体系図として、5つの視点を提示しています。

①組織社会化②経験学習③職場学習④組織再社会化⑤越境学習の5つです。

新たな知見や探究したい箇所が多く絞るのが難しかったですが、思い切って3つに絞ります。

1.ダニエル・フェルドマンの新規参入者の影響(Feldman 1994)

採用の企業メリットを体系的にまとめてあり、色々と活用できそうです。

【肯定的変化】

<個人>

1)職務態度の向上

2)意欲と努力の増加

3)組織知識化の増加

4)専門知識の増加

新人が入ることで、先輩として役割を果たそうとすることで生じる好影響ですね。

<組織>

1)グループの規範や団結力が高まる

2)仕事の割り振り機会増

3)職場の強みと弱みの体系的分析の実施

4)新人からのフィードバックを経営陣に提供

新人が入ることで、皆が職場をよくしようと考えることで生じる好影響だと思います。

【否定的変化】

<個人>

1)時間と労力をとられる

2)ストレス増加とパフォーマンス低下

3)不公平感の助長

4)新人への過度な配慮

<組織>

一時的に、

1)生産性の低下

2)新人の社会化の失敗(によるモチベーション低下)

3)メンバー間の摩擦の助長

4)わざと教えず現状維持をはかる

昨今、新人の扱いに困るという話はメディアで多く聞かれ、否定的影響が増大する懸念があります。育成担当のメンターへのサポートは必須でしょう。

2.プラグマティズムの祖、ジョン・デューイの考え方

学習研究における「経験」概念の利用が、デューイを起源としているのは新たな知見でした。

デューイは、

「学習とは抽象的概念・記号を個体内部に蓄積すること」という従来の学習観を批判しました。そして、「学習者の生活経験を重視し、かつ学習者が学習の主体性を持ちうるかたちで学習機会をつくりだす」ことを主張します。

ポイントとしては二つあると考えます。

まず、個体が環境に積極的に働き替えることで、「経験」を生み出していく相互作用です。この個体―環境の相互作用は、まさに私達の成長サイクルにおける「学び→実践」のことを指します。

もう一つは、反省的思考です。

デューイは、

「経験と学習をつなぐ概念として、『反省的思考』を提案し、そこにこそ個体の認知的発達の可能性を求めた。」とあります。経験してそこで終わりではなく、「獲得した新しい経験や考え方を、その後の経験の基礎としてつながっていくようなあり方」を提示しています。

この「反省的思考」は、コルヴの省察の元になっていると考えられます。そして私達の成長サイクルにおける「内省→学び」にあたります。

3.モーガン・マッコールの研究

モーガン・マッコールは、上級役員を対象に、自らが「量子的な飛躍(Quantum leap experiment)」を遂げた経験を回顧してもらい、共通項を抽出しました。

更に、『ハイ・フライヤー』でリーダーシップ開発のために「経験」「戦略」「触媒」の三要素を提示しています。

ビジョンを掲げるリーダーをより多く輩出するための研究として、このマッコールの研究は欠かせないと感じました。

(1322字)