第175週

2020/12/30

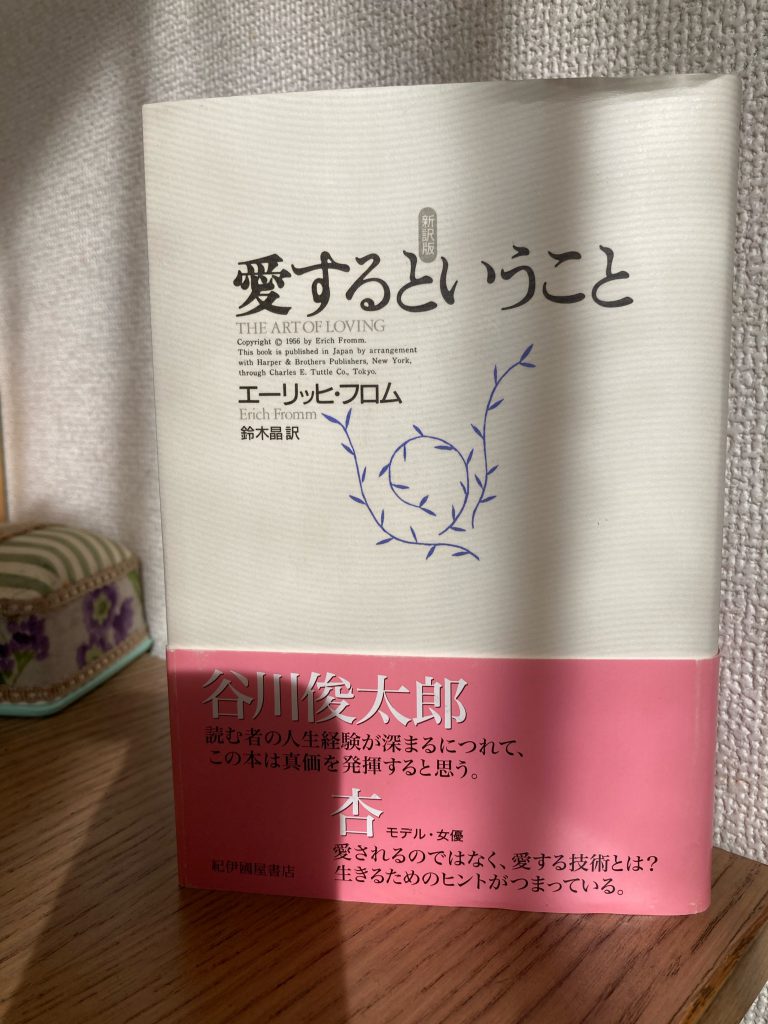

『愛するということ』

エーリッヒ・フロム著 鈴木晶訳

今年の読書テーマの一つ「愛」。苫野氏の導入的な著書から、いよいよ本丸とも言えるフロム氏の書籍に入りました。整理して分かりやすい苫野氏の著書と比較すると、決して分かりやすいとは言えない整理の仕方であり読了まで苦労をしました。ただ、何か味わいというか、何度も何度も読み返し、かみしめることで愛についての理解が奥まで届いていく気がします。今回はメインともいえる「第2章 愛の理論」について書きます。

まず、愛とは何かです。

その出発点として、著者は人間の根源的欲求に光をあてます。

「孤立こそが、人間のあらゆる不安の源なのだ。」そして「人間のもっとも強い欲求とは、孤立を克服し、孤独の牢獄から抜け出したいという欲求である。」と著者は言っています。

孤立の定義は「他とかけはなれてそれだけであること。ただひとりで助けのないこと」(広辞苑)。この孤立の克服こそが、どの時代、どの社会においても直面する根本的な問題であり、その手段として出してきた答えが人類の歴史であると著者は言います。

孤立を克服するとは合一を得る、と同義と考えられます。

この時ぱっと浮かぶのは、合一の対象は何かといことです。誰と何と合一したいのか。この答えは、兄弟愛をはじめ第3章以降で述べられています。ここでは対象が何かというより、どうすれば合一できるかに焦点を絞っており、合一の最適手段が「愛」ということなのです。

実存を確かなものにする手段と言えるでしょう。

次に「どうすれば愛することができるのか」という問いが立ちます。この答えを著者は「与える」ということに見出しています。

ただ、そもそも「与える」という言葉自体が、誤訳かもしれないと私は思います。「与える」の定義は「相手の望みなどに対応するような物事をしてやる意」(広辞苑)です。してやる、というのは上からの目線がにおい、愛とはかけ離れます。よって、「提供する」の方がしっくりきます。

提供することは、「自分のもてる力のもっとも高度な表現」であり、「自分の生命力の表現」であると著者は言っています。著者は提供する時に「生命力にあふれ、惜しみなく消費し、いきいきとしているのを時間し、それゆえに喜びをおぼえる」そうですが、私もプログラムを講師として提供する時に、同じような感覚になり、同じような感情を抱きます。純粋に楽しいのです。

愛として提供する際には、配慮・責任・尊重・知という4つの要素が必ず入っていると著者は言います。おそらく上記のような感覚になるのは、「尊重」を意識しているからと言えます。尊重の語源は「respicere=見る」であり、「人間のありのままの姿をみて、その人が唯一無二の存在であることを知る能力」「他人がその人らしく成長発展してゆくように気づかうこと」としています。

尊重を含めたこれら4要素は、人の心を動かす講師の4要素とおいても良いかもしれません。

(1187字)