第179週

2021/1/31

『LIFE SHIFT 100年時代の人生戦略』

リンダ・グラットン/アンドリュー・スコット著 東洋経済新報社

ずっと気になっていた本。ゆっくり自身の人生と照らしながら読もうと年末に購入しました。

本書は100年時代「厄災」ではなく「恩恵」を受けるための指南書となっています。

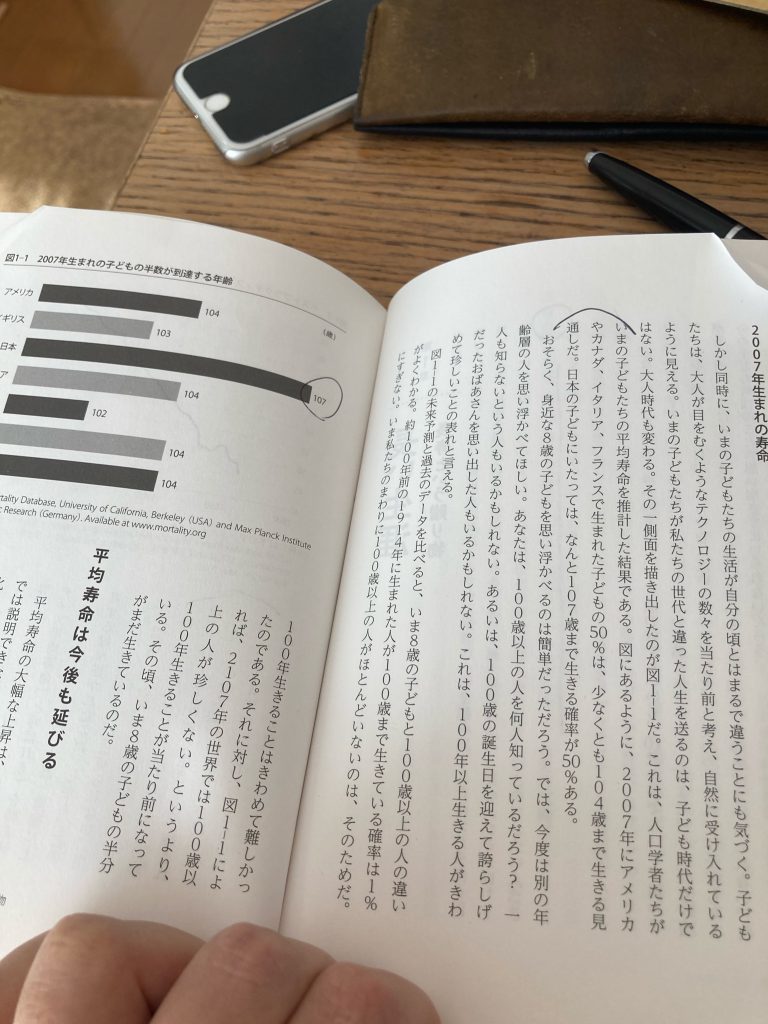

1.平均寿命データ

まず衝撃だったのが、平均寿命の予測データです。日本では2007年に生まれた子供は50%が107歳まで生きる。2014年生まれは50%が109歳まで生きる、とありました。ちなみに、私の世代1977年生まれは95歳~98歳です。100年時代が来ていることをリアルに感じました。ワンステージ60歳まで突っ走って燃え尽きる時代は終わりです。

2.イキイキした人生のポイント

本書から抽出したポイントは、以下の3つです。

①ステージを分ける:7年~10年ぐらいのイメージで細かくステージ分けをする

②若々しく生きる(活力資産):健康や家庭、友人関係を大切にし続ける

③変身を前提とする(変身資産):自分をよく知る、多様な人々と交わる、リフレッシュ(旅など)とスキルの学び直しを行うことなどを通し、自己認識と世界の見方を変更していく

②と③は当然連動します。そして③の旅いいですね。旅。

元々80歳、90歳になっても引退などせず、イキイキ仕事をしたいと考えていた私にとって、とても参考になる指南書でした。

最後に、「昔ながらの3ステージの人生では、人生の計画と自己内省はほとんど必要されなかった。確実性と予測可能性がある人生だったからだ。」とあります。100年時代だからこそ、自己を内省し、ありたい姿を描き続けることが必要と、強く感じます。

(646字)