第199週

2021/7/25

『予測不能の時代』

矢野和男著 草思社

幸福な組織作りを研究する日立製作所フェロー矢野氏の著書。これまで幸福や幸福な組織作りに関して読んだ書籍の中で、一番科学的な内容でした。

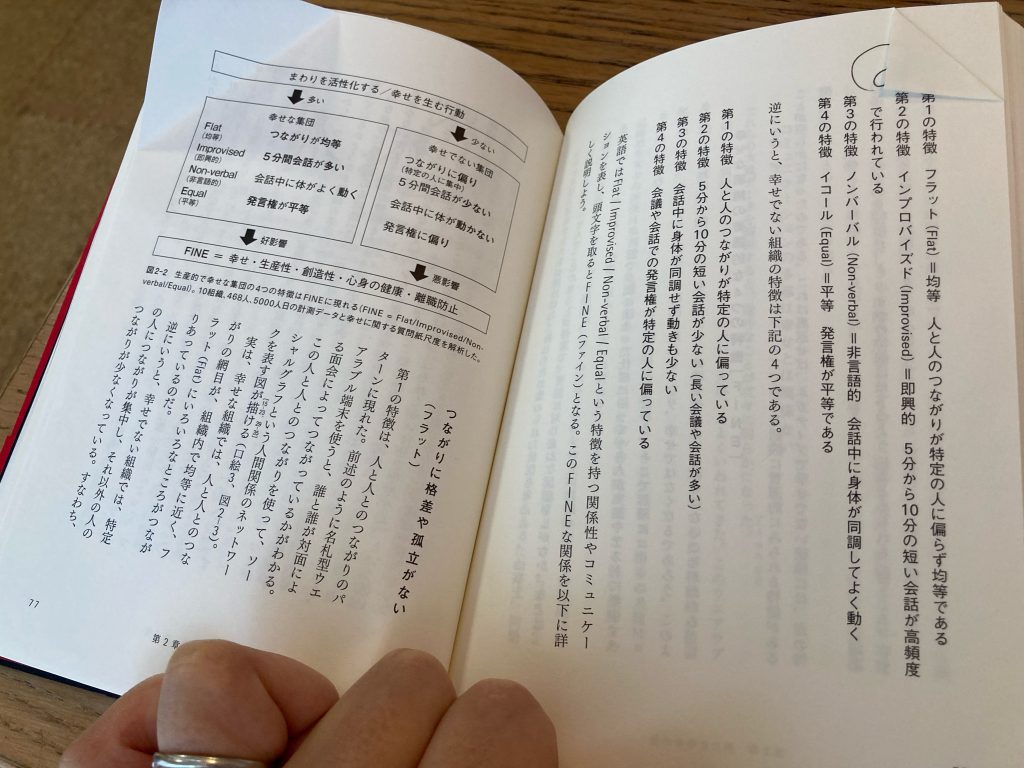

矢野氏の実験では、10個の多様な組織に属する468人の被験者に、名札型のウエアラブル端末を装着してもらいます。その端末により、対面コミュニケーションの記録と上半身がどのように動いたかを記録します。

そして幸福度はCES-Dという尺度を用いて「今週幸せな日は何日ありましたか」といった1週間程度の中期的な時間スケールでの主観的な状態を集計しました。

結果、幸福な組織は「FINE」という特徴で表すことができました。

①Flat

「幸せな組織では、人と人とのつながりの網目が、組織内で均等に近く、フラットにいろいろなところがつながりあっているのだ。」

これは縦関係を越えたコミュニケーションの重要性のエビデンスとなります。組織内でコミュニケーションタイムなど設け、横や斜めなど様々な人と交流する機会を作りだすことが組織長の役目として認識してもらえると思います。

②Improvised

「幸せな組織は、5分から10分の短い会話が高頻度で、毎日あるいは日に何度も行われているのだ。」

コミュニケーション頻度を高める重要性のエビデンスとなります。毎週の定例だけでなく、朝礼や夕礼など、少しでもコミュニケーション頻度を高める施策が組織長の役目として認識してもらえると思います。

③Non-verbal

「幸せな組織では、会話中に身体が互いによく動く。」

これは、上長が率先して頷きを多くするエビデンスになりえますが、ややエビデンスとしては強くないと思います。

④Equal

「幸せな組織では、会議や会話での発言権が比較的平等、つまりイコール(Equal)なのだ。」

これは実践するのに一番難易度が高そうです。会議ではメンバーは基本黙っています。ファシリテーション力が求められる上に、一人一つテーマ発表してもらうなど、事前のおぜん立てが必要です。ある一定のマネジメントレベルを持つ人はチャレンジを薦めても良いかと感じます。

Well-beingな組織づくりを目指すCHROは増えていると感じます。この本を是非薦めたいです。

(907字)