第207週

2021/9/25

『本当にわかる現代思想』

岡本裕一朗著 日本実業出版社

5年前ぐらいに購入し手つかずでしたが、デジタルデトックスの恩恵で読了した本です。

最も共感する哲学的思想は何かと聞かれたら、それは「実存主義」と答えます。一人一人の個性や生き様に焦点をあてたこの思想は、「自分の道を自分で拓ける人を増やしたい」私の根本思想と共鳴します。実存主義=主体性と解釈しても良いぐらい主体性という言葉がマッチする思想であり、人生に希望やワクワクをもたらします。

その実存主義ですが60年代に発信源のフランスだけでなく日本でも流行した後、流行が止まります。その原因となったのが「構造主義」です。人間は主体以前に、目に見えない社会構造によって生き方が規定されているという考え方です。本書では私自身の共感思想を否定するこの構造主義に特に興味が湧きました。

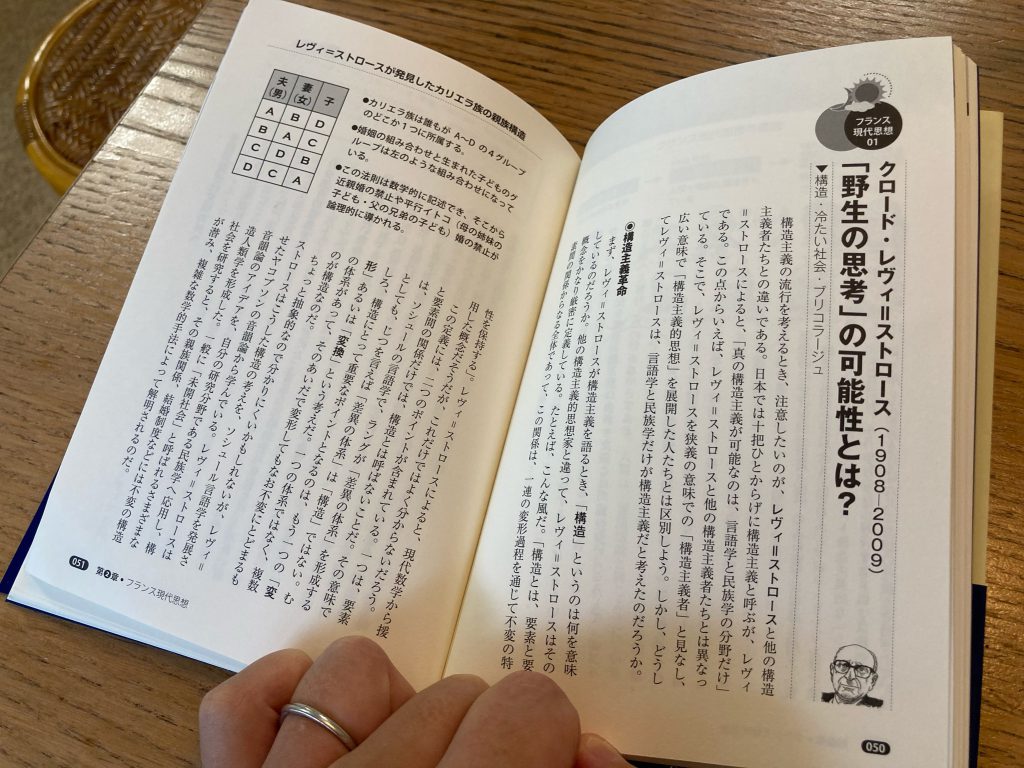

構造主義の代表格の二人がレヴィ=ストロースとジャック・ラカンです。

まずレヴィ=ストロースの考えは非常に複雑で本書の説明を読んでも理解ができません。

「親族の基本構造、婚姻関係、神話などは『日本の中において、人間が知らぬまに』形成される。」とありますが、これらは私達が目に見えない社会ルールに無意識的に従っている例なのでしょう。

ジャック・ラカンの方はもう少し分かりやすく、「無意識のあり方自体が言語として構造化されている」と考えました。そして無意識のうちに、他者の言語が介入してくることを「大文字の他者」という概念で表現したそうです。言語ネットワークとしての「大文字の他者」はいわば社会的な秩序のことです。これが個々人の無意識を支配していると。確かに述語を先に言う英語と、後に言う日本語の差異が、明瞭さか曖昧さのどちらを重んじるかという文化差異に結びついているかもしれません。

構造主義、更に深堀してみると面白そうです。

(740字)