第154週

2020/8/9

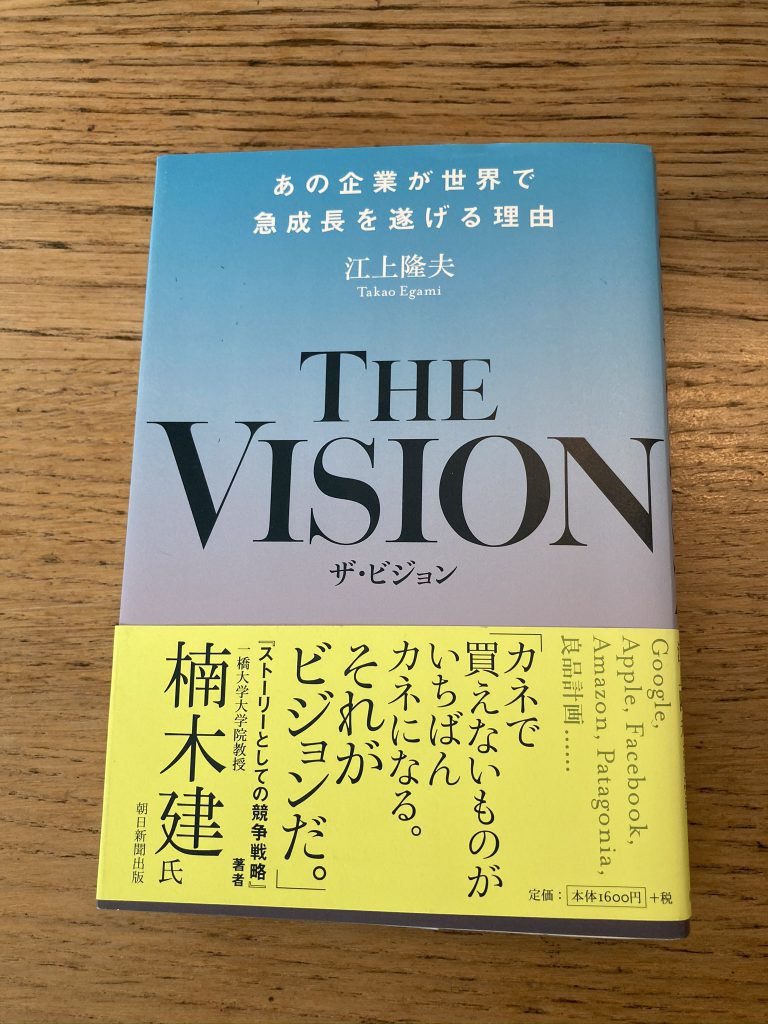

『THE VISION』

江上隆夫著 朝日新聞出版社

ビジョンについてより深く探究するために手に取った本です。三つの印象的だった項目を挙げます。

1.ビジョンの定義

ビジョンとは「自らが生み出しえる最高の公共的未来像」であると著者は定義しています。ここで目につくのは「公共的」という部分です。著者は、企業は社会の公器であるべきと考えています。そして「ビジョンとは、ある固有の組織や人の中に生じた『公共の夢』でもあるのです」というように、ビジョンに含まれる「公共性」が重要であることを何度も強調しています。優れたビジョンは伝染力があるのだとすれば、要素として、多くの人々が共感、共鳴するような利他的且つ広く開かれていることが必要なのだと考えます。

2.心に響く企業ビジョン

私がこれいいと直感的に思った企業ビジョンは二つありました。

「一、真面目なる技術者の技能を、最高度に発揮せしむべき自由闊達にして愉快なる理想工場の建設」(東京通信工業=現ソニー・会社設立の目的)

「理想工場」という言葉がいいですね。技術者にとっての最高の場であることが一言で表されている秀逸な言葉だと思います。

「1.私は、強い人間関係を築き、生涯のリッツ・カールトン・ゲストを獲得します」(リッツカールトン・サービスバリューズ)

強い意志を感じました。「人間関係」、「生涯のゲスト」という通常のホテルの枠を超えた力強さがあります。

3.「初期衝動を対象化する」

ビジョンを創出する最初のステップで、出てくる言葉です。1970年代~80年代にかけてのロックミュージックの評論でよく使われていたそうです。当時のロックは、若者が叫び出したい衝動で出来ているような音楽でした。しかし、「音楽を本当に自分の表現手段とするには、心の奥深くにある最初の衝動を冷静に見つめ、自分のアイデンティティとして対象化し、使えるものとしなければならない」と言われていたそうです。

初期衝動を対象化する、いい言葉です。これは研修でもビジョン策定時に是非使っていきたいです。ちなみに、対象化するための問いは、「なぜ、私達は、この事業を行っているのか」です。

(869字)