第174週

2020/12/20

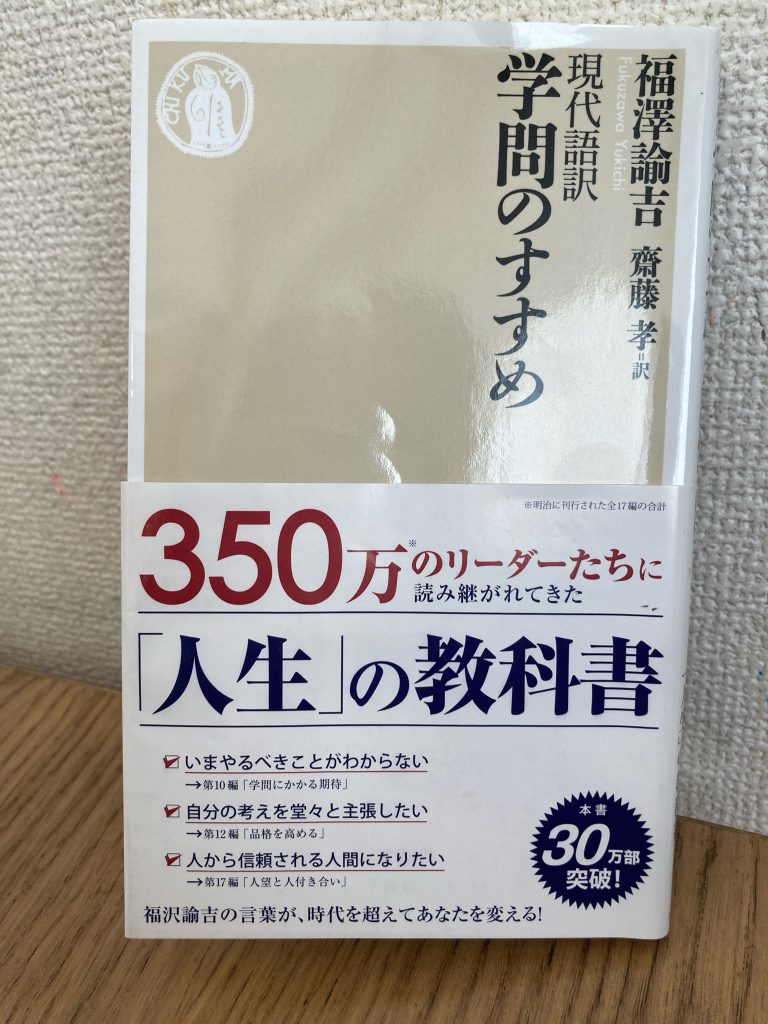

『現代語訳 学問のすすめ』

福澤諭吉著 齋藤孝訳

ひょんなことから、読んでみようと思い手に取った本書。

一番学んだことは、世の慣習・風潮に囚われない福澤諭吉先生の価値観です。

「男尊女卑の不合理」という節があり、男女に差はなく、腕力で男女に上下の差別を設けているだけであり不公平であると論じています。

またその流れで「妾の風習」を批判し、

「妾を作るのは子孫を残すためだ。孟子の教えにも親不孝の中でも、後継ぎがいないのが最大の不幸だ、というではないか」という論に対して、

「妻を娶り子どもを生まないからといって、大不孝とは何事だ。」

「天の道理に背くようなことを言う者に対しては、孔子だろうと孟子だろうと、遠慮なく罪人と言ってよろしい。」と主張されています。

女性の地位が低い時代にその慣習の流れに囚われることなく、それは「おかしい」と喝破するところが素晴らしいと感じます。正直、すごいなと感動ものでした。

そもそも「学問のすすめ」という題である「学問をすすめること」自体もこれまでの慣習に囚われない主張であると思います。

学問は何のためにするのかということについて、福澤先生は学問をすると「社会的地位が高く、豊かな人」になり、学ばない人は「貧乏で地位の低い人」になると仰っています。「天は富貴を人に与えるのではなく、人の働きに与える」という言葉のとおり、元々人間は上下の区別なく生まれているため、富貴の差は学問をするかしないかによる、ということです。

そして、学問は本を読むことではなく、「一生懸命にやるべきは、普通の生活に役立つ実学である。」とし、文字やそろばん、天秤の測り方、地理学、物理学、歴史学、経済学、修身学は皆が身につけるべきものと、主張されています。

この時代まだ身分制度が強く、富貴の差は「生まれ」にあり、学問をすること自体選ばれた人の特権的な風潮があったと考えられます。そこに囚われることなく富貴の差は「学問をするかしないかだ」と「国民皆学」を訴える点、凄いですね。

「自分にとって大切なものは何か?」

確固たる軸をもちそれが分かっているから、風潮・慣習に囚われず、おそれなく主張ができるのだと感じます。

(874字)