第177週

2021/1/24

『図解モチベーション大百科』

池田貴将著 サンクチュアリ出版

モチベーションについて、よりよい課題図書が無いか探し続けています。書店で探す中で、これはと思う本だったので、購入してみました。

本書は100個の心理・行動実験を紹介し、そこから得る「モチベーション」の法則を紹介しています。今回はプログラム内で伝えやすい3つの実験を書きます。

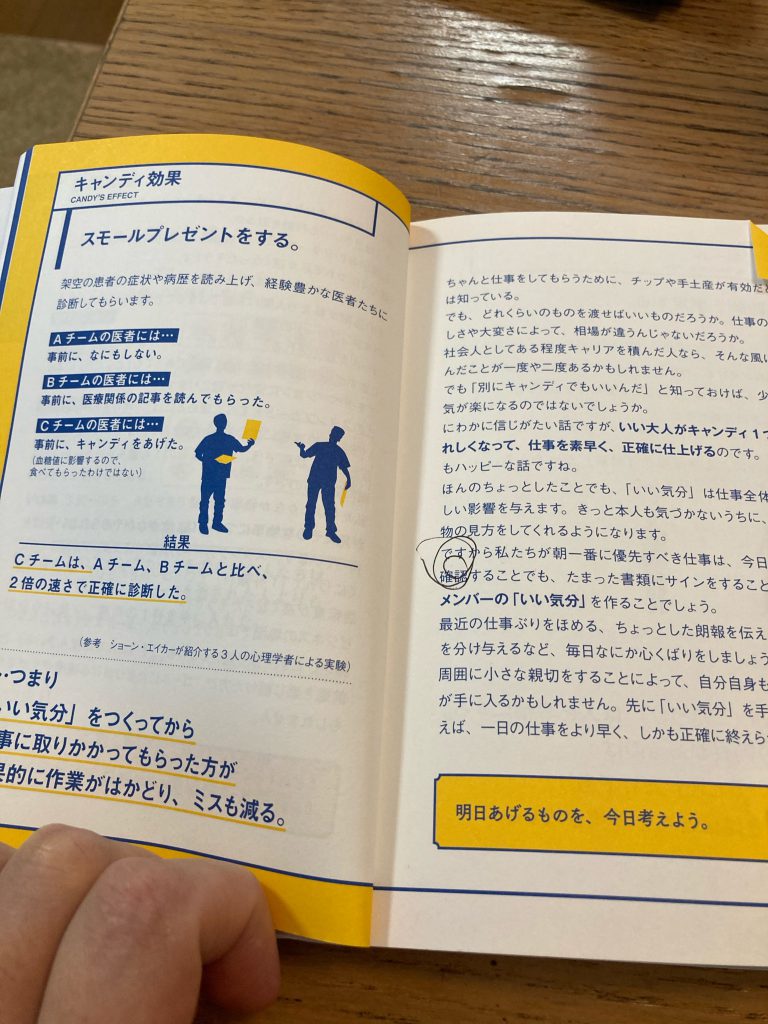

■キャンディ効果

ショーン・エイカーが紹介する3人の心理学者による実験

<実験>

架空の患者の症状や病歴を読み上げ、経験豊かな医者達に診断してもらう。

Aチーム:何もしない

Bチーム:事前に、医療関係の記事を読んでもらう

Cチーム:事前に、キャンディをあげた(食べる食べないは関係なく)

<結果>

Cチームは、Aチーム、Bチームと比べ、2倍の速さで正確に診断した。

<結論>

「『いい気分』をつくってから仕事にとりかかってもらった方が、結果的に作業がはかどり、ミスも減る。」

<活用>

マネージャーが朝会を行い、気分をよくして皆がスタートする動機付けになります

■経験の自己と記憶の自己

行動経済学者ダニエル・カーネマンの実験

<実験>

被験者たちに携帯を渡し、数週間にわたった不定期にメールや電話などで、その瞬間瞬間の「幸福感」をたずねた。

<結果>

前提として、不定期に何度も調査することで、幸福感はその時々の「状態」というより、長く続く「特徴」であることが分かった。

「経験の自己」より「記憶の自己」

いまを楽しむことによって得られる幸福感より、

振り返ったときに、楽しかったと継続的に幸福を感じられるのは「記憶の自己」だった。

<結論>

「穏やかに快適に暮らす幸せもある。けど、あとで振り返ったときに『あのときは大変だったけど、よい経験だった』と思える方が、脳はより幸福を感じる。」

<活用>

「ずっと困難やストレス、変化を避け続けていると、『楽だったけど、もっとなにかできたのではないか』という苦しさに、じわじわと追いかけられることになります。」という著者の言葉が、いいですね。この実験は、成長企業に入り日々忙しくしている方へのエールに使おうと思います。

■感情表現

アメリカのある病院でおこなわれた実験

<実験>

Aチーム:「危険」「不可能」「無理」等のネガティブな言葉が数分づつスクリーンに映る

Bチーム:「できる」「可能」「価値がある」等のポジティブな言葉が数分づつスクリーンに映る

そのあと、唾液を採取して、ホルモン量を測定する

<結果>

Aチームは、コルチゾールが上昇

Bチームは、コルチゾールが減少

※コルチゾールはストレスを感じた時に分泌されるホルモン

<結論>

「触れる言葉、使う言葉によって、ストレス量は変化する。」

<活用>

ネガティブな言葉は、自他のストレスを増やすため、できる限りポジティブな言葉を使うこと。そのエビデンスとしてマネジメント職やメンバーに伝えられます。

以上です。

課題図書として組み入れるかは熟考が必要ですが、おススメ本としては推薦できるぐらい分かりやすく、説得力のある内容でした。

(1212字)