第94週

2019/5/18

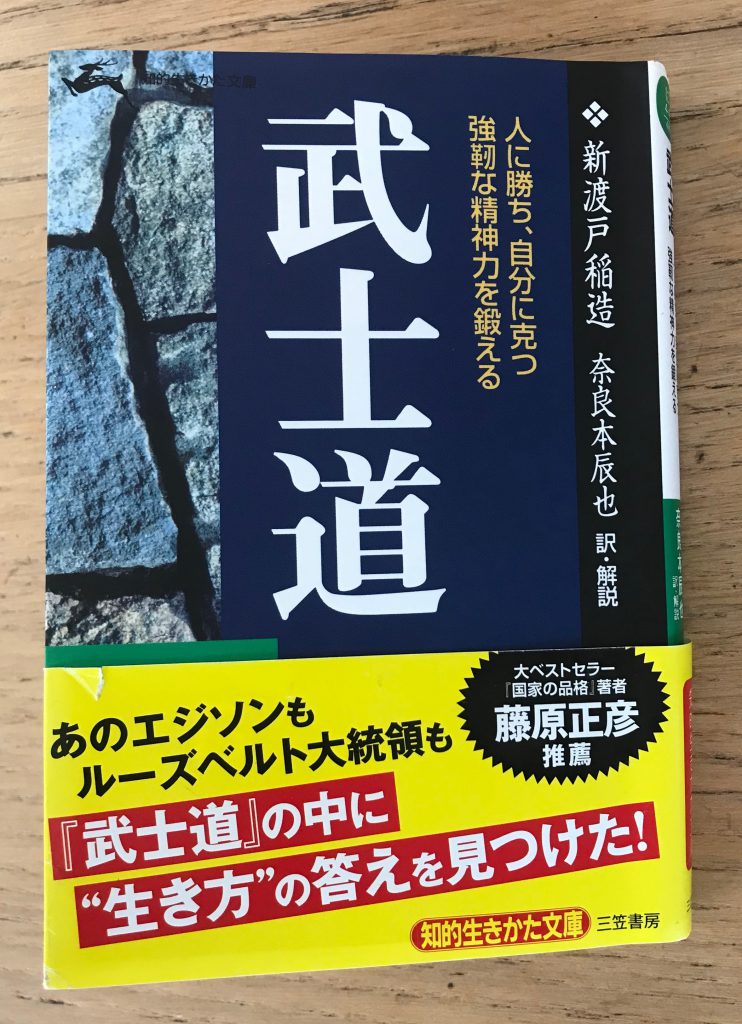

『武士道』

新渡戸稲造 奈良本辰也 訳・解説 三笠書房

現在の自分のテーマである、日本の文化と歴史の見識を深める第三弾として手に取りました。日経アソシエの『教養大全』に掲載されていた日本文化論の体系図の一番に出てくるのが本書です。

まず、私達日本人が儒教の影響を多分に受けていることを再認識しました。欧米においてキリスト教が担っている「道徳教育」の役割を、日本では武士道が担っていると著者は主張しています。そして武士道の源泉は『孔子の教えにあり』と筆者は述べています。自らを形成している道徳観を分析したところ、儒教の多大な影響を受けたことに気づいたのでしょう。著者が武士道を成すものとして「義、勇、仁、礼、誠、名誉、忠義」と7つの徳を挙げていますが、これは儒教の五常「仁、義、礼、智、信」と非常に近いものです。日本人を知るには、源泉である儒教を調べることが必要と感じました。

7つの徳の中で、特に印象に残ったのは「義」と「忠義」です。「義」は『武士道の光輝く最高の支柱』と筆者は言っています。筆者は「義」の定義を明らかにしていません。父母、目上、目下の者、大きくは社会一般などに対して負う「義理」について筆者が言及していることから、損得なく人や社会のことを思いやる正しい道のこと、と私は解釈しています。そして「義」で、ぱっと浮かぶのは元ビットアイルCOOの天野さんです。義の生き方が本当に素敵で敬服します。

「忠義」の章はエピソードが鮮烈でした。例えば、菅原道真に関わる物語。道真が追放され、彼の敵は一族を根絶やしにするべく、道真の幼子も厳しく探索し、道真の従者であった源蔵の寺子屋にかくまわれていることを突き止めた。結果、源蔵にその子の首を期日に届けるよう、命令が下った。源蔵は身代わりを立てることを考え、丁度入門してきた少年が幼君とよく似ていることに気づく。気づいたのはその母子も一緒で、ある日家の人目にふれぬ場所で、母子は自らを神仏の祭壇に捧げる決意をする。

いよいよ定められた日に、役人がやってきて、贋首を冷静に吟味したが、贋とは気づかず、去っていく。実はその役人の父は、長きにわたり道真公から恩寵を受けており、公の配流後、やむをえぬ成り行きから敵に使えなくてはならなくなった。そして身代わりとなって死んだ子供こそ、その役人の子であった。主君に不忠であったことが許されなかった時代、自分の息子を立派に祖父の主君に役立て、『「我らがいとけし倅は立派にお役に立ったぞ。悦べ女房」と叫んだ』。

西洋の個人主義は親子や夫妻の個別の利害を認めているが、一族の利害とその個々の成員の利害は一体不可欠であるとする。武士道はこの利害を愛情、すなわち自然で、本能にもとづくもので、かつ他の者がとってかわることができないもので結びつけた、と著者は言っています。忠義はとても自分には持てない徳ですが、何か考えさせられました。

武士道に沿った生き方は、今の自分にとっても自然な生き方なのかもしれません。これから、自分が迷ったとき、進むべき方向を示す指針になるとも感じました。

(1245字)