第114週

2019/10/13

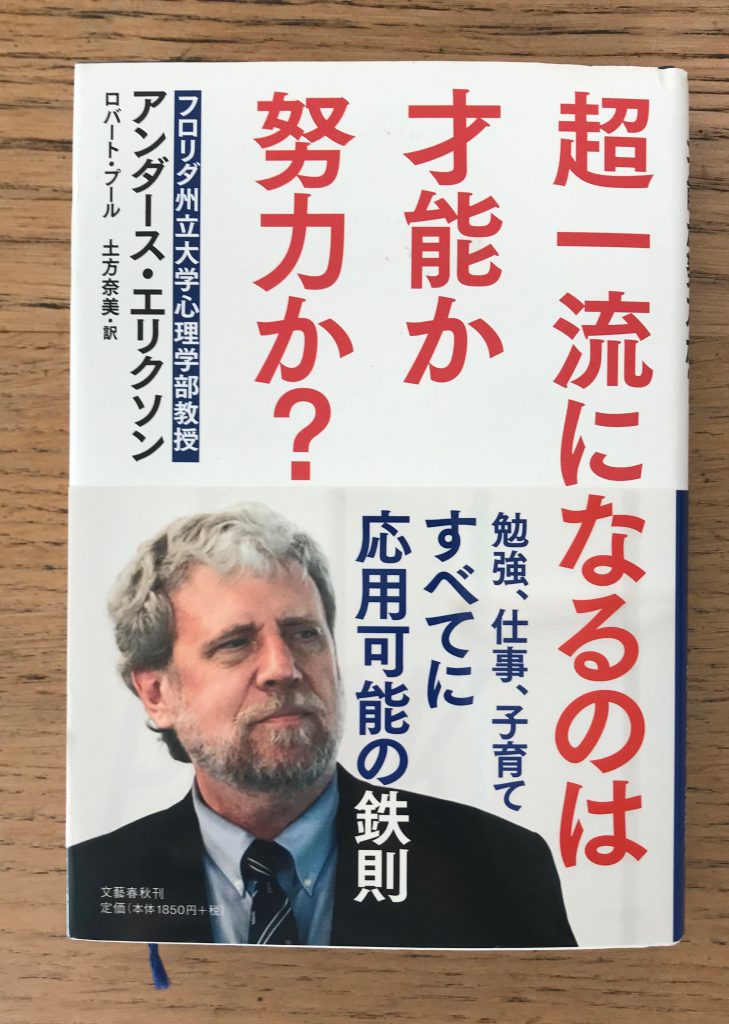

『超一流になるのは才能か努力か?』

アンダース・エリクソン ロバート・プール著 土方奈美訳 文芸春秋刊

原題『PEAK』。『GRID』、『MINDSET』に続く人材開発3部作と勝手に考えていた中での最後の書です。能力開発に関わる興味深い学術研究が多く掲載されており、もっと早く出会えていればと悔恨ものの一冊でした。今回は特に印象に残った3つの研究について記載します。

一つ目、ロンドン大学ユニバーシティカレッジの神経科学者、イリーナ・マグアイアーの研究(2000年)。MRI画像を使って男性タクシー運転手50人とそうでない同世代の男性16人の脳を比較し、記憶に関わる「海馬」の後部が、タクシー運転手は他の被験者と比べて大きいことをつきとめました。バスの運転手と比較しても、タクシー運転手は海馬後部がはるかに大きいことが分かりました。また、タクシー運転手を目指す人79名のMRIをとったところ、当初違いはありませんでした。しかし4年後に免許取得者41名と取得できなかった38名の脳を比べたところ、やはり海馬後部が有意に大きいことが分かりました。

これらは人間の脳が厳しいトレーニングに反応して成長や変化をすることを示した好例です。鍛えた筋繊維と同様に、脳組織も鍛えられムキムキになったと言えます。

二つ目は、著者と他2名の研究。ベルリン芸術大学(世界レベルのバイオリニストを輩出する大学)のバイオリン科の学生を対象にしたものです。学生をSランク、Aランク、Bランクに分け10人づつを抽出して調査をしました。すると共通項としては、一人での練習が最重要であることや、練習を楽しいとは感じていないことが分かりました。一方違いとしては、18歳までに一人で練習に費やした時間の合計が違うことが分かりました。Sランクは練習の平均時間が7410時間、Aランクは5301時間、Bランクは3420時間でした。特にプレティーンとティーンエイジャーの時期に差異が見られました。また、ベルリンフィルとラジオ・シンフォニーで活躍する中年バイオリニストも平均7336時間でした。

ここから本書は二つの結論を出しています。傑出したバイオリニストになるには数千時間の練習が必要であることと、才能ある音楽家の間でさえ練習時間が多い者の方が少ない者より大きな成功を収めていることです。

三つ目は、ハンガリーの心理学者、ラズロ・ポルガーと妻のクララの実験(1969年~)。ポルガーは天才の研究をし、正しい育て方をすればどんな子供でも天才になれるという結論を導きだしていました。その理論に沿って3人の実の娘に学校に通わせずチェスの教育を施しました。結果、長女は15歳で女性のチェス世界ランク1位に、男性と同じ条件を満たしてグランドマスター(チェス選手の最高位タイトル)にもなりました。次女も女性チェスプレイヤーで6位。三女は15歳5ヶ月でグランドマスターとなり、これは男女問わず当時の最年少記録。25年間女性チェスプレイヤーで世界ランクキング1位。世界チェス選手権に女性で初参加しています。

親はチェスのエキスパートではないことから、本事例は才能ではなく教育によってエキスパートは創られることを身をもって示した例といえます。自分の理論の正しさを、学校も通わせず自分の子供で実証する所に若干狂気も感じますが。

(1324字)