第124週

2019/12/23

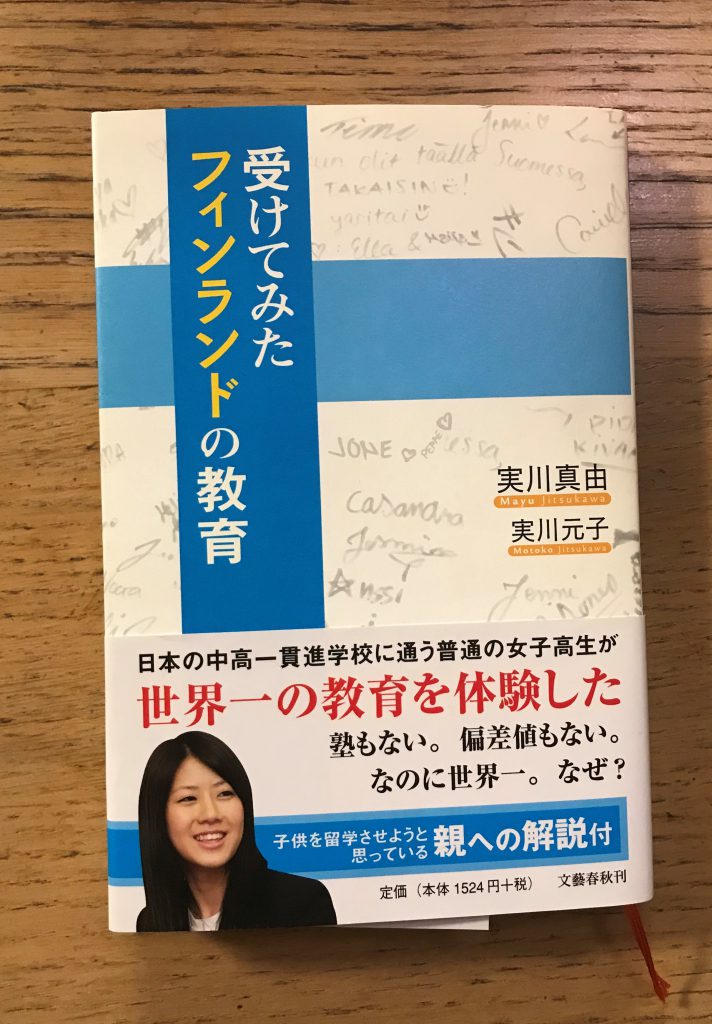

『受けてみたフィンランドの教育』

実川真由・元子著 文藝春秋社

2003年度のPISAで、フィンランドは3項目中2項目で1位、1項目で2位という驚くべき結果を出し、これ以降フィンランドの教育は注目をされ続けてきました。今回久々に日本の教育を再考する際のヒントにしようと手にとりました。

本書は、日本の中高一貫に通う女子高生がフィンランドに1年間留学をした時の体験をつづったものです。各章の終わりには翻訳家・ライターの母親が、親の視点から解説をしています。

本書を読み、日本との「PISA力」の差を生み出す二つの違いを抽出しました。一つは、高校のテストのほとんどがエッセイ(作文)であることです。英語、国語はもちろん、化学や生物、音楽までもエッセイであり、穴埋め問題はそもそも存在しないそうです。例えば、「あなたにとって文化が意味するところはなにか」(英語)、「耳について知っていることを全てかけ」(生物・留学生用)など、上級になると数学もエッセイがあるそうです。エッセイを書くだけの知識を詰め込む必要はありますが、あくまで自分の意見を問われており、『本や資料から得た知識を、自分なりに解釈していくという訓練がフィンランドの学校が教えていることだ。』と筆者は言っています。

もう一つは、全体を通して実学志向であることです。まず中学生について、職業教育が組み込まれている点は日本と一緒なのですが、職業体験が2週間もあります。次に高校卒業後、すぐに大学入学をする人は珍しく、若者のほとんどは高校を卒業すると仕事をしながらその後の進路を考えるそうです。フィンランドにはヴァリヴォシ(猶予期間)という言葉があるのですが、多くはこのヴァリヴォシを大切にしていると著者は言っています。そして大学について、就職で実務経験が問われるので、大学生はインターンシップなどで実務経験を積むことに一生懸命になるそうです。フィンランドの人口は約550万人、大学数も20のみで大学間の偏差値格差もないそうです。大学生の就職率はほぼ100%であり、全入時代の日本とは大学のあり方自体異なると思いますが、教育の目的を「自分の納得のいく仕事をみつけるため」とおくフィンランドらしい実学志向がうかがえます。

この実学志向に付随し「納得のいく仕事」につくまで年齢制限を設けていないのもフィンランドの特徴ではないでしょうか。著者が高校卒業後、ほとんどがすぐに大学入学する日本の現状を話すと、フィンランド人の友人が目を丸くして「え、将来のことなのに、なんでそんなに急ぐの?」と言ったシーンが印象に残っています。

国立大入試の記述式が実現できなかった今、日本の教育はどこに向かうのがよいのか。解を出すこと自体至難ですが、せめて自分の子供には社会の「年齢制限」に囚われず、応援していきたいと思います。

(1139字)