第103週

2019/7/21

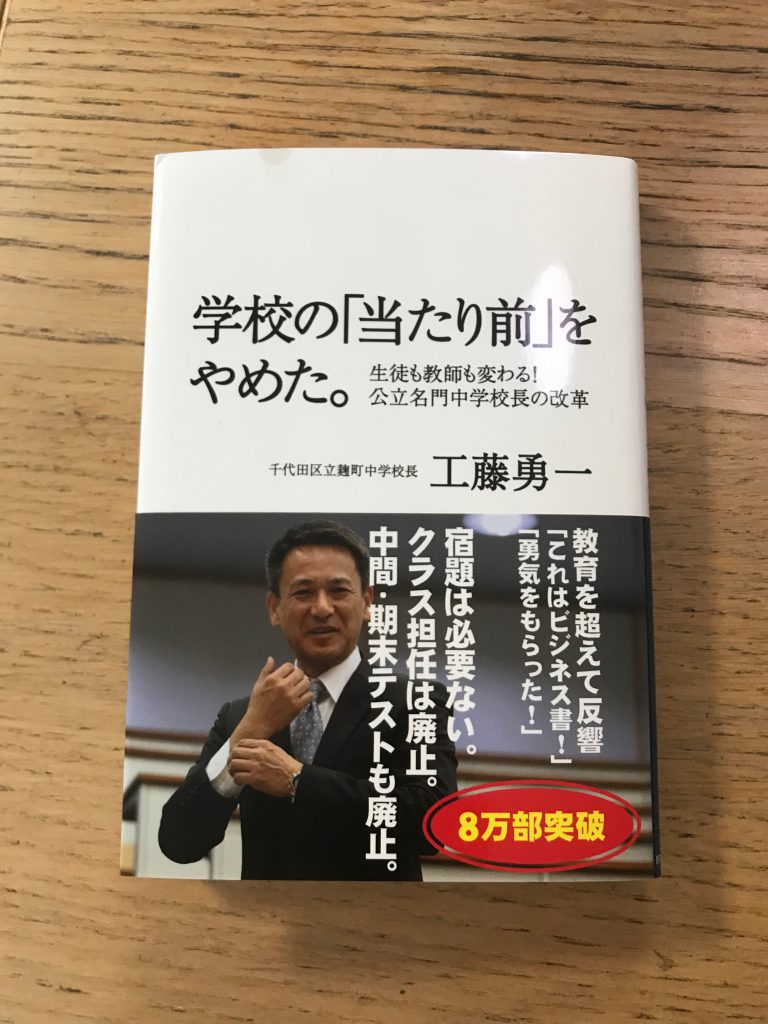

『学校の「当たり前」をやめた』

工藤勇一著 時事通信社

工藤先生とは2016年NPO設立時に、ご紹介でお会いしました。その際の印象は、起業家。学校の先生ではない、という感覚でした。目的に立脚した合理的な考え、スピーディーかつ大胆な行動力、何よりビジョン実現への強い意志とあふれ出る自信。しかもイケメン。絵になるカッコよさを感じました。この時は既にスキームが決まっていて私達が提供する余地はなかったのですが、とても印象深い出会いでした。

本書を読んであらためて二つのことが強く残っています。

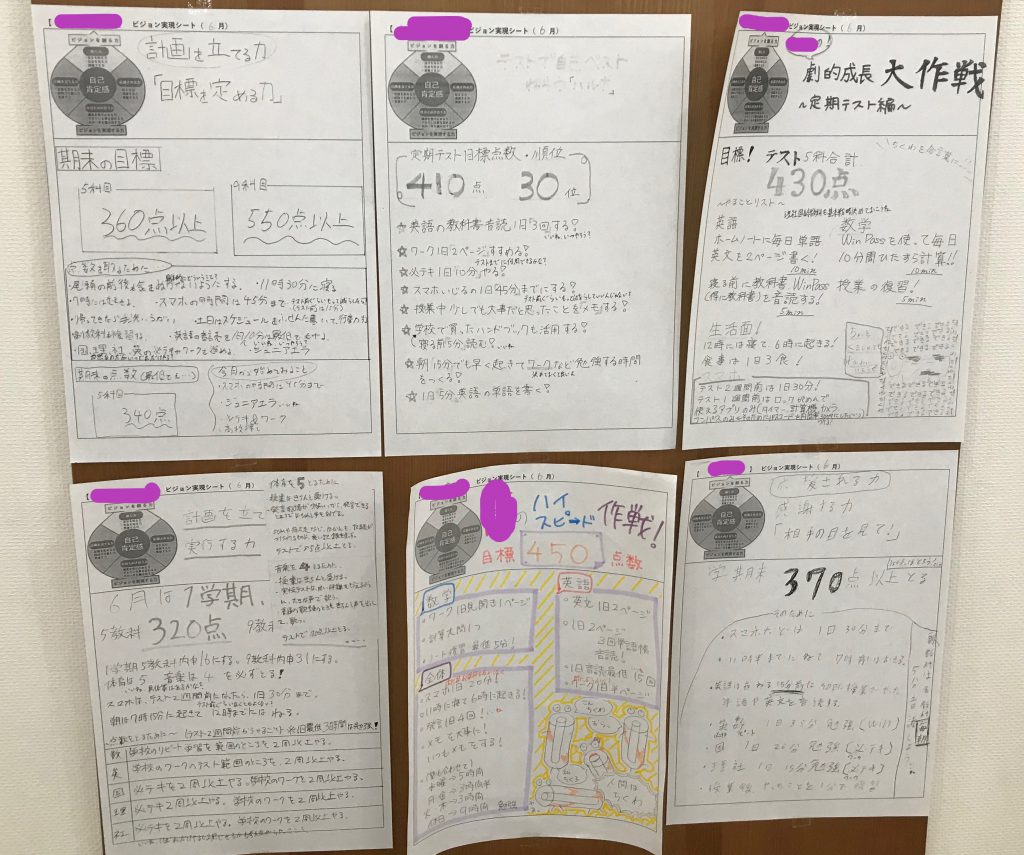

一つは、徹底した目的立脚です。工藤先生は、服装指導、定期考査、クラス担任等、「慣例」で行っていることが多い学校教育の一つ一つを、目的と手段の観点で検証し見直されました。麹町中の目的は「社会の中でよりよく生きていけるようにする」。そのために3つのコンピテンシーを設定しています。言葉や情報を使いこなす能力、自分をコントロールする能力、多様な集団の中で協働できる能力です。この目的に照らして、手段として教育施策が行われています。この目的立脚の徹底力が素晴らしく、大変勉強になります。工藤先生は学校に通学することも一つの手段に過ぎないと言い切っている程です。

もう一つは、対話を多用している点です。『大きな対立があっても、上位目的を見据えて対話を図れば、必ず合意形成に至ります。』と書かれています。改革に反対がつきものですが、対話を用い抑え込むようなやり方はとってこなかった結果、このような改革が実現できたと感じます。

日本初の民間校長として改革を進めた藤原先生が和田中に赴任されたのは2003年。そこから、10年以上が経ち、公教育の教員の中から工藤先生のような改革者が現れたことを嬉しく思います。民間校長より、他の先生方が「自分達でもできる」という当事者意識を持ちやすいからです。工藤先生のような方が次々と表れることを期待しつつ、私達もより貢献できるよう技術を磨いていきます。

(799字)