第99週

2019/6/22

『U理論』

C・オットー・シャーマー著 英治出版

私達のNPOはライフスキル教育を公教育全体に広め、自分の道を自分で拓ける人を多く育てることを目的に設立しました。この目的を達するには、共に課題を解決する「当事者」を増やす事が必要と常々考えています。今回、本書に「当事者」を増やし社会を変えていくのに必要な知見があるのではと感じ、手に取りました。

本書は500P以上に渡る学術書であり、少しづつ読み進め三ヶ月かけて読了となりました。この壮大な書籍を僅か数百字程度でまとめるのは至難であるため、印象に残っていることを二つのみ記します。

まず第一に、U理論は東洋思想とつながると強く感じました。梵我一如(自分と全ては一体)という考えをもとにする東洋思想は、言葉を含め自分と分け隔てている全てのものを取り払い、自己と森羅万象の一体化を表した思想と私は解釈しています。U理論は、簡潔に伝えると、社会生活を通してインストールされたものから解き放ち「真正な自己」に気づく(Uの左側)。その自己をもとにありたい未来を明確にし、人々と共に創っていく(Uの右側)ための理論です。東洋思想でいう悟りや解脱を可能な限り、科学的に再現性をもたようと理論を構築し、実践法を示したものと言えるかもしれません。また、西洋思想から生まれた資本主義社会へのアンチテーゼとも捉えることができ、MITという影響力の大きな機関発という所からも何か西洋資本主義社会の構造変化の胎動を感じます。

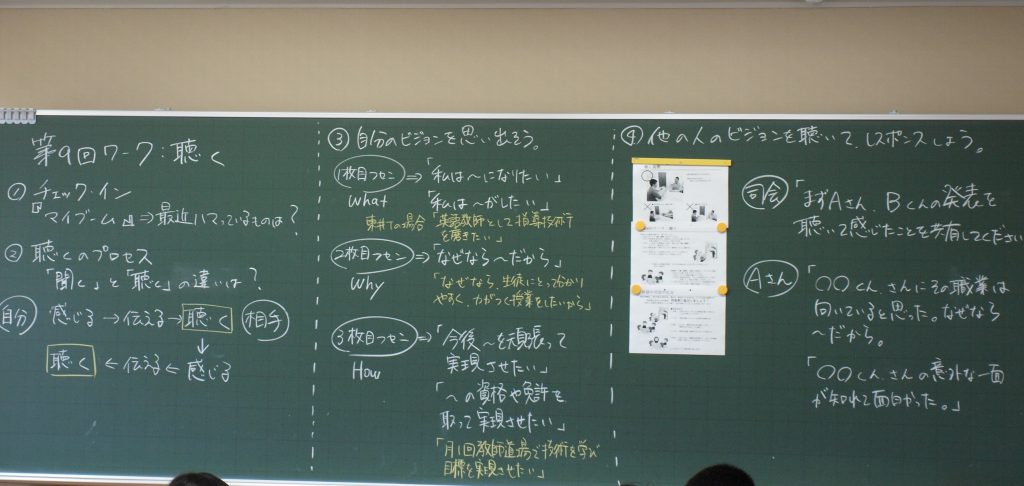

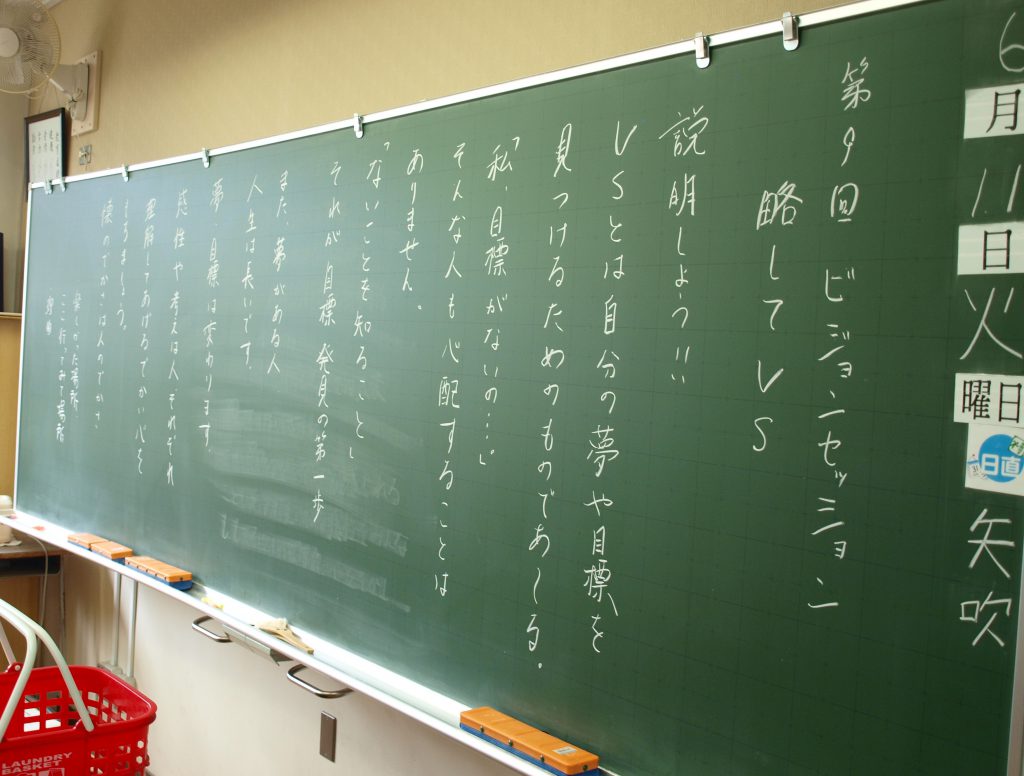

もう一つはU理論の実践法です。筆者は実家の火事に遭遇した際に、真正な自己に気づくことになりますが、私はリーマンショックでありたい自己に気づき、未来が拓かれました。そういった原体験がなくても、真正の自己に辿り着く実践的な方法を本書は伝えています。具体的には対話をしながら共始動、共感知、共プレゼンシングしていきます。プレゼンシングとは自分を通して出現することを望んでいる未来とつながることです。ちなみに共始動を阻むものは、力、所有者意識、お金への欲求(または執着)、つまりエゴであることが殆どだそうです。ただ、一度真正な自己に気づいても、日常の中でアクセスしないと見えなくなるようです。創造性と自己の最上の源にアクセスするのを助けてくれる習慣を、日常で実践している必要があるのです。例えば、早朝の静寂の中で、瞑想や祈りなどを行い、真正の自己は何か、自分がなすべき真の仕事は何か、なんのために自分はここにいるのか、と問うなどです。ここから、私は毎朝オフィスに行き、静寂を活用し毎日自分の状態はどうか、自分の使命は何か、瞑想をしてから仕事をするようになりました。以前よりもエゴに囚われることや、ストレスが減った気がします。

当初の目的に照らすと、このU理論のワークショップを学校の中で行うことが当事者を増やすことになるのだと思います。U理論全ては大掛かりで現実的ではないですが、ダイアログの有効性はここでもまた認識できたため、ダイアログの技術を磨いていきます。

(1225字)