おはようございます、吉田です。

今日から毎週月曜日朝に「週の風景」をUPしていきたいと思います。

今回はNPOライフスの話です。

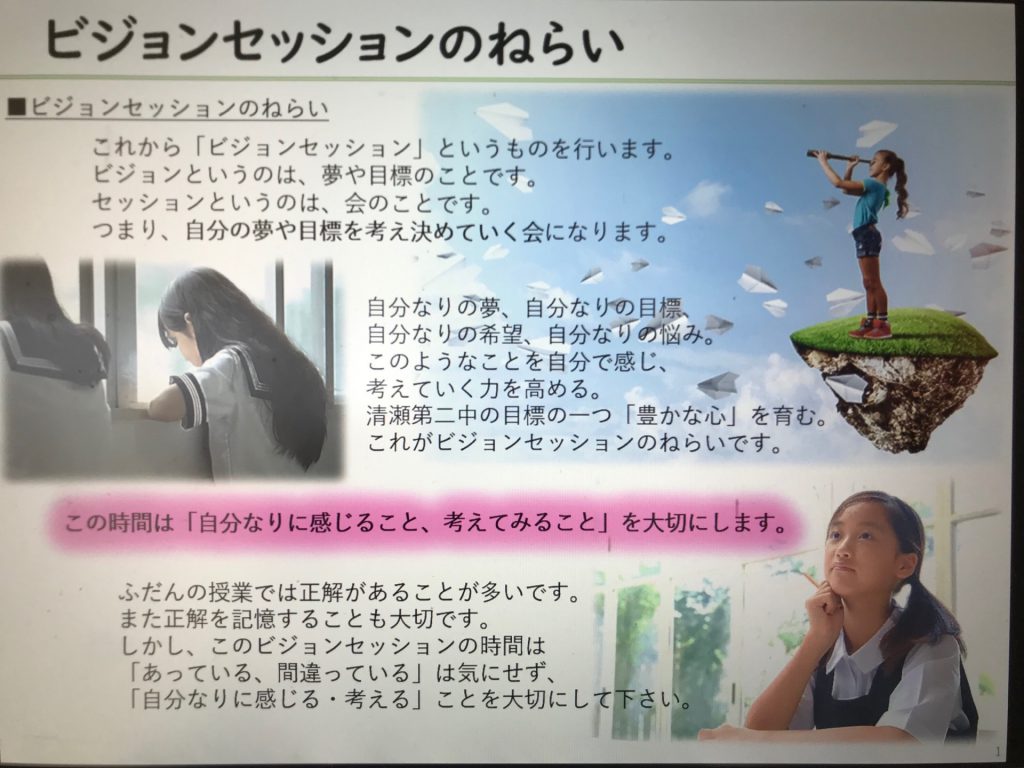

先週木曜日に、石川英明と清瀬二中ビジョンセッション(VS)の大切な打ち合わせをしました。

昨年10月から清瀬二中のVSが始まり半年間。

1年生担当の教員の皆様がそれぞれ独自の形で「授業」として

仕上げて頂いて、毎回感動しておりました。

一方で、咲心舎では上手くいったのに、

学校現場では上手くいかない面が顕在化してきました。

まさに公教育の壁であり、

それは

「理解力や家庭背景が多様な子供達」

と表現できると思います。

例えば、4人グループでフセンを使ってワーク、対話をしても、

一部続かない、ふざける子がいる等々、成立しないグループが出てきます。

自分の事や自分の将来を考えるのが難しくて、真剣に取り組めないのでしょう。

一部そのような子が出ると、周囲は引っ張られていきます。

また自分の過去を振り返り、価値観を明確にするワークについても、

微妙な家庭環境の子に配慮する必要が出てきます。

(一部教員の方から猛反発もありました)

このような公教育の壁にあたり、

5月以降のメニューを変更しようと決断はしたものの、

中々良いアイデアが浮かばず、2月・3月は悶々としていました。

そこで英明に依頼し、先週木曜日2年半の新カリキュラムを一度出してもらいました。

それは、上手くいくイメージがありありとできる素晴らしいものでした。

英明のプログラム構想力にはいつも感服します。

そしていつも助けられます。

これで一気に視界が開けました。

ここから、教材化を加速していきます。

今週は、

ブルームウィル企業研修は、

創業期からお任せ頂いているクライアント様の第6期実践マネジメントプログラムが始まります。

また、ご紹介頂いた企業様との初打ち合わせ等もあり、とても楽しみです。

咲心舎は、明日から春期講習がはじまります。高橋、深松共やる気が漲っています。

寒戻りもありますが、春らしい気候になってきました。

皆様にもよい1週間になることを願っています。

【お知らせ】

1.os21イベント

自律型組織のつくり方 ~チームの力を最大化するために必要なこと~

公開 · 主催者: 一般社団法人21世紀学び研究所 – os21

私が理事をしている社団のイベントがあります。

宜しかったら是非ご参加頂ければ幸いです。

LIFULL羽田さんとヤッホーブルーイング社長の対談です。

https://www.facebook.com/events/648863895544228/

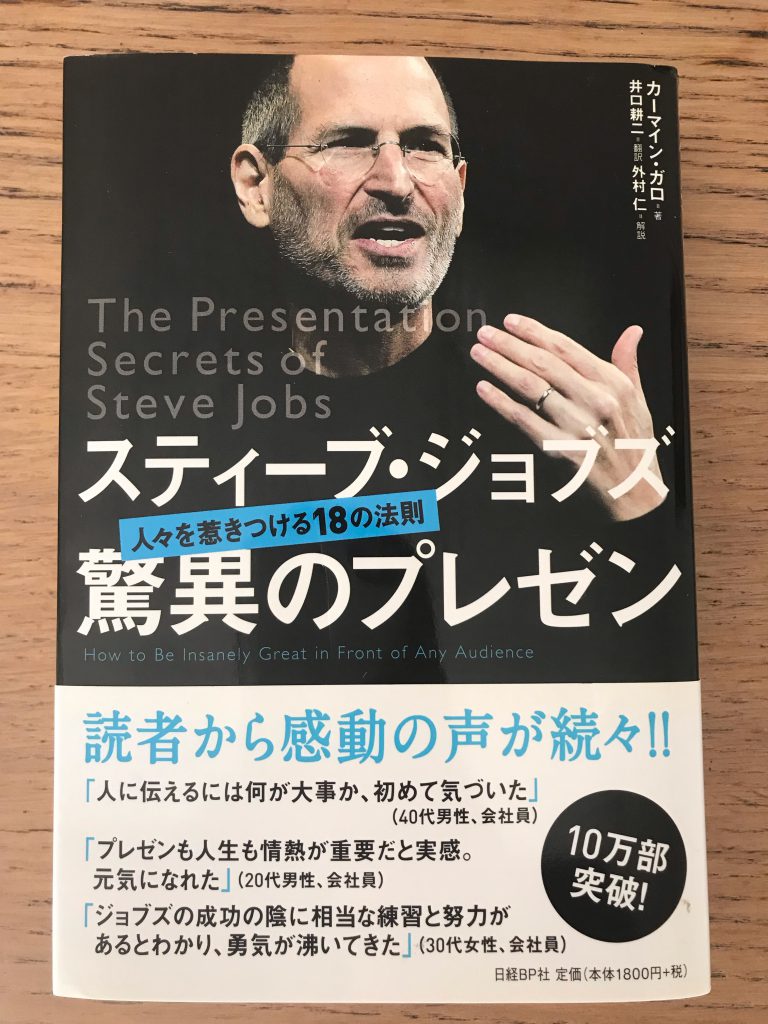

※写真はこの3月までの清瀬VS教材です