第198週

2021/7/17

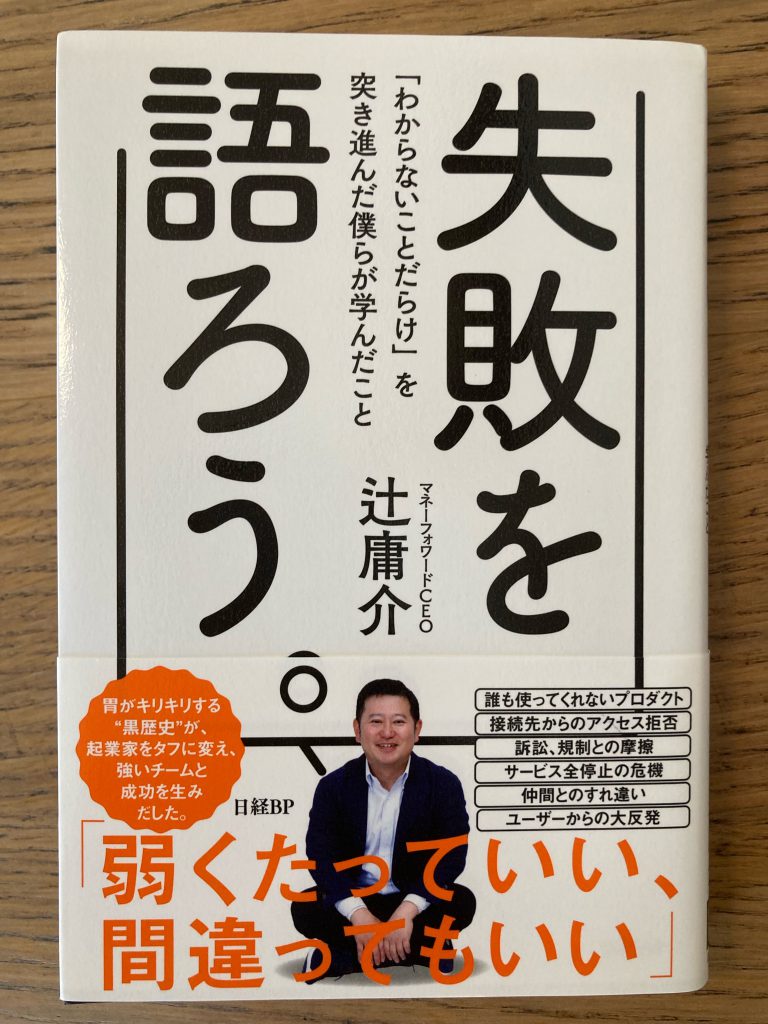

『失敗を語ろう』

辻庸介著

日本の代表的なフィンテック企業であるマネーフォーワード社辻さんの著書。挑戦と失敗をテーマに、創業からこれまでのリアルな話をつづった体験記です。

線を引いた言葉=心が動いた箇所を大別すると二つに分かれました。

一つ目は、「ユーザーについて」です。

「『底が空いていないバケツ』をつくる。」

「ユーザーにとって『nice to have=あったらいい』ではなく、『must have=なくてはならない』存在になること。「must have」のサービスにならないと、サービスはいずれ死ぬ。」

「みんなが便利になるようにと始めたサービスが、受け入れてもらえない。このことは本当にツラかった。」

「そして僕たちは、確信した。僕たちが存在するための唯一の価値―それは、『ユーザーに支持されること』だと。」

サービスの失敗を越え、辻さんは繰り返しユーザーに支持される必要性を伝えています。ちなみに、マネーフォーワード社のValueの一番目は「User Focus」です。これは、「受講者ファースト」という私が大切にしたい考えと近く、より一層受講者に喜ばれるものを創り、提供していくこうと決意をあらたにしました。

二つ目は、「人間関係について」です。

「だから、最初から仲間選びには一切の妥協はしなかった。人として信頼できて能力も高く、しかも一緒にいてワクワクできるひとじゃないと決めていた。

実際、この点にこだわったことは大正解だったと思っている。なぜなら、創業間もない会社の命運を左右するのは、創業メンバーのレベルだからだ。」

「根が明るくて、嘘をつかないこと。『この人となら一緒にやっていきたい』と周りのメンバーに思わせる人間性がなければ、大きな仕事は成し得ない。」

「直後はさすがにショックで人間不信になりかかった」

「公式リリースの発表直後、飛んできたチャットに背筋が凍った。」

「このときに僕が学んだのは、『大切にしたい相手には、きちんと感謝と敬意を伝えなければいけない』ということだ。」

「ツラいときこそ、明るく、鼻歌を歌おう、と決めていた。」

「そんな態度に、『お金を持っていることは、そんなに偉いことなんですか?』とキレそうになった。でも、冷静なもう一人の僕が『待て』と言った。『キレたら負けだろ?』と。」

「そうか、人から嫌われたくない自分のままでいいんだ。ありのままの嘘のない自分の強みを発揮できるリーダーを目指していこう。」

人間関係の失敗を越え、辻さんは人とつながるために必要なことを伝えています。私自身、相手を気遣い、できる限り丁寧にコミュニケーションをとっていこうと日々心掛けています。ここ数年特に身内に対して、「分かってくれているだろう」という甘えたスタンスの元、丁寧さが欠け、傷つけるようなコミュニケーションをしないようにと心に誓い、気をつけています。

それでも正直失敗はあります。そのたびに自己嫌悪になりますが、強く反省し前に進むようにしています。歳を重ねるごにその失敗は減っている気がします。

(1237字)